Sudamérica termina conflictos

Autor: Oscar Valenzuela Morales

El fallo dictado por la Corte Internacional de

Justicia que fuera leído en La Haya el pasado 27 de enero y su aceptación inmediata

por parte de Chile y Perú permiten hacer algunas reflexiones.

Trascendencia

de los tratados internacionales

La primera es que los tratados internacionales de

ninguna manera están burilados en piedra, tal como lo habíamos señalado en otro

artículo, pues en este caso el Tribunal con la altura y el peso mundial que tiene

la Corte Internacional de Justicia, al fijar la línea media entre Chile y Perú

a partir de las 80 millas náuticas medidas desde la costa, modificó la

Declaración de Santiago de 1952 y la Convención sobre Zona Especial Marítima de

1954.

En efecto, la Declaración de Santiago de 1952 precisa

en su artículo I) que ?la soberanía y

jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde (Chile, Ecuador y

Perú) sobre el mar que baña sus respectivos países hasta una distancia mínima

de 200 millas marinas desde las referidas costas?. En tanto, la Convención

de Lima de 1954 en su artículo Primero señala que ?establécese una Zona Especial, a partir de las 12 millas marinas de la

costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el

límite marítimo entre los dos países?.

En el artículo de mi autoría ?Fallo de La Haya

Discrepancias Perú-Chile?, publicado en esta Revista el 21 de enero pasado

pronostiqué que ?tal vez podría considerar el fallo otras opciones a partir de

las 12 millas marinas de mar territorial?, porque estimaba que si bien es cierto la Corte de ninguna manera iba a

desconocer los tratados de 1952 y 1954, tampoco lo haría respecto de la línea

paralela que marca el límite marítimo peruano-chileno hasta las 12 millas de

mar territorial, señalado como norma jurídica universal en el Art. 3 de la

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La pesca pesó en

la sentencia

Si bien es cierto que la Corte Internacional de

Justicia reconoció el carácter de

Tratados a los instrumentos internacionales citados que fijan los límites

marítimos entre Chile y Perú, el Tribunal

consideró que de ninguna manera esos límites se extienden por la línea del

paralelo hasta más allá de las 80 millas náuticas medidas desde la más baja marea

de la costa chilena.

La decisión para iniciar la línea equidistante entre

los dos Estados a partir de la milla indicada se basó en que hasta esa

distancia los chilenos realizan labores sustantivas de pesca de la riqueza

ictiológica existente en esa parte del mar.

Por falta de elementos suficientes de análisis

relacionados con la riqueza ictiología que se encuentra en el mar que baña a

Chile y Perú, fundamentalmente atunes, barriletes y anchovetas que se capturan

entre las 20 y 80 millas náuticas, nunca me imaginé que la Corte marcaría el

inicio de la línea equidistante hasta las 200 millas a partir del límite de la

pesca señalada.

Sobre esa decisión del Tribunal, que por lo demás

considero absolutamente justa, me llamaron la atención algunos artículos escritos

en la prensa chilena, en los cuales se resalta que naves de guerra peruana se

ubicarían frente a sus costas a 80 millas de distancia, pero metidas 130

kilómetros del límite marítimo de la paralela, y que Chile, a partir del fallo

de La Haya, ya no tendría acceso directo a la alta mar.

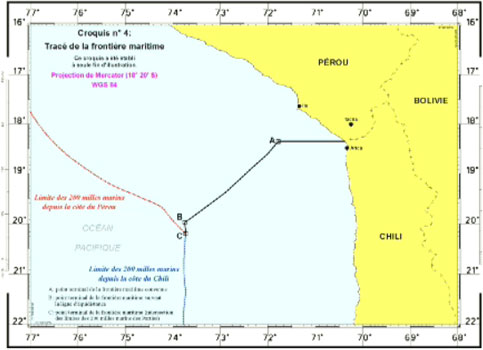

Foto1: Nuevo Límite marítimo entre Chile y Perú.

Me parece que esas dos apreciaciones carecen de

fundamento, porque, de acuerdo con el nuevo derecho reflejado en la

Constitución de los Mares, la CONVEMAR, todos los Estados, ribereños o sin

litoral, gozan de las libertades de navegación y sobrevuelo, tendido de cables

y tendidos submarinos, además de ?de otros usos del mar internacionalmente

legítimos relacionados con dichas libertades? (Art. 58 de la CONVEMAR).

Por lo demás, es cierto que el Estado ribereño tiene

en la Zona Económica Exclusiva algunas atribuciones de pesca que contribuyen a

su propio beneficio, como por ejemplo, está facultado para determinar la captura

permisible de los recursos ictiológicos en esa área y para realizar de manera

excluyente algunas obras de infraestructura, como islas artificiales, instalaciones

y otras.

En tal virtud, los temores de algunos analistas

chilenos quedan desvanecidos con el estudio de la CONVEMAR, por lo cual tampoco

es acertado afirmar que Chile quedará sin salida directa hacia alta mar, porque

sus naves, incluidas las de guerra, pueden navegar libremente en la Zona

Económica Exclusiva de otro Estado.

Lo que falta, y se nota demasiado, es que Perú

suscriba la CONVEMAR, tal como lo hizo Chile, Ecuador y una abrumadora mayoría

de Estados del mundo. Si el Estado peruano sigue sin adherirse a la Convención

de los Mares, de todas maneras sus disposiciones le son aplicables, porque

tienen el carácter de universal, las cuales se encuentran en un nivel

jerárquico muy superior a la tesis que esgrimen respecto del llamado Mar de

Grau, al cual en el Perú se le atribuye mar de soberanía territorial hasta las

200 millas náuticas, hecho que ha sido descartado por el instrumento internacional

al que he hecho referencia.

Respecto del Hito 1, en el artículo de marras señalé que ?otro punto que podría considerar el fallo de

La Haya sería la reubicación del Hito 1 exactamente a orillas del mar, en el

punto ?Concordia?, esta vez sí debidamente protegido de la corrosión de las

aguas salinas y del furioso océano?. La

Corte mantuvo el Hito 1 alejado de la costa, en la misma posición en que se

encuentra ahora, porque Perú lo ha reconocido en parte de su legislación

nacional como el lugar exacto desde donde parte la línea paralela que delimita

su frontera marítima con Chile.

Hoy, después del fallo, nos encontramos

ante una situación sui géneris, pues

la frontera terrestre entre Perú y Chile termina en el punto ?Concordia?,

distante a 216,25 metros al Sur de donde comienza la línea del paralelo que

fija el límite marítimo entre ambos países.

Como consecuencia de haber dejado intacta

la ubicación del Hito 1, quedó idéntico el triángulo de tierra de un poco más

de tres hectáreas y media formado por los puntos ?Concordia?, Hito 1 y el punto

donde llega al mar la línea paralela, hecho por el cual seguirá siendo tierra

de nadie el área resultante.

Por este hecho podrían presentarse

altercados y confrontaciones si dentro de esas tres hectáreas y media se

introducen fuerzas militares de alguno de los dos países o algún grupo de

civiles, como alguna vez quisieron hacerlo diputados chilenos para reivindicar

soberanía sobre ese pedazo de tierra (por suerte fueron disuadidos de su

intento). Por tal motivo, todavía sigo sosteniendo que lo mejor hubiese sido

que la Corte dispusiera la colocación del Hito 1 en el punto exacto denominado

?Concordia?, por un lado, para evitar posibles enfrentamientos entre peruanos y

chilenos, y, por el otro, para que las fronteras marítimas y terrestres nazcan

en un mismo punto geográfico.

Ecuador

en el contexto de la demanda

Ante la demanda presentada por Perú en

contra de Chile, a preocupación fundamental del Ecuador fue salvar cualquier posibilidad

de verse involucrado directamente en ella, pues junto con los otros dos países

fue suscriptor de los Tratados de 1952 y 1954.

Por tal razón, y como ya lo dijimos en

otro artículo, Ecuador y Perú intercambiaron notas reversales el 2 de mayo de

2011 en la cual fijaron sus límites marítimos, tal como el primer país lo había

proclamado desde los años 50 del siglo pasado, que comienza en el paralelo

geográfico 03°23?33.96??S, en el punto donde se encuentra con el meridiano 80°19?16.31??W.

En las mismas cartas reversales se indica

que la línea paralela se extiende hasta una distancia de 200 millas marinas,

contadas a partir del punto del inicio del límite marítimo indicado.

En consecuencia, estimo que Perú de

ninguna manera intentará modificar ante la Corte Internacional de Justicia el

tratado de límites marítimos suscrito con Ecuador en mayo del 2011, basándose

en la sentencia dictada en la demanda que había presentado en contra de Chile.

En tal virtud, todas las evidencias

indican que entre Ecuador y Perú las aguas continuarán calmadas en cuanto a los

límites terrestres y marítimos se refiere, los cuales fueron definitivamente

fijados, el primero por el acta de Brasilia suscrita el 26 de octubre de 1998,

y el segundo el 2 de mayo de 2011.

Acta de Charaña.- Precedente entre Perú

y Chile

La

segunda reflexión que dejó el fallo de la Corte es que me parece mucho más

adecuada la negociación directa entre dos Estados para solucionar problemas que

los distancian, antes que entablar acciones legales, también perfectamente

legítimas y que se encuentran en la Carta de Naciones Unidas (Art. 33).

Sobre

este tema, sostengo que si Chile hubiese reconocido la existencia del diferendo

marítimo planteado por Perú en 1986, el que luego fuera reiterado durante la

primera década del presente siglo, y se hubiese sentado a conversar primero, a

intercambiar posiciones luego y finalmente a negociar con Perú, es casi seguro

que habríamos tenido un desenlace favorable para ambos Estados, sin haber

concurrido a la Corte Internacional de Justicia.

Ahora,

Chile está en el mismo dilema con Bolivia, país que lo demandó ante la Corte

Internacional de Justicia el 24 de abril de 2013, para obligar a su contraparte

a negociar una salida soberana al mar para el actual Estado mediterráneo.

Existe

un antecedente fundamental sobre negociación directa entre Bolivia y Chile para

entregar un mar soberano al Estado altiplánico. En efecto, el 8 de abril de

1975 los dictadores, generales Augusto Pinochet, de Chile, y Hugo Banzer, de

Bolivia, luego de estrecharse en un fraternal y simbólico abrazo, suscribieron el

Acta de Charaña (el nombre del pueblo fronterizo boliviano donde se produjo el

encuentro), del cual surgió una propuesta para otorgar a Bolivia una salida al

mar, que había perdido durante la Guerra del Pacífico (1879-1873).

Foto 2: Abrazo de Charaña

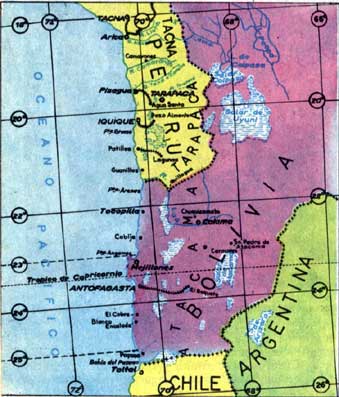

Foto 3: Bolivia marítimo hasta

antes de la Guerra del Pacífico (1879-1883)

La alternativa

cocinada en ese encuentro consistió en que Chile entregaría a cambio de

territorio (un canje) un corredor de soberanía boliviana de aproximadamente 10

kilómetros de ancho que se extendía desde la frontera de ambos países hasta el

mar, desde el Norte de la ciudad de Arica hasta la línea fronteriza terrestre

de Chile con Perú.

Sin

embargo, como el Artículo Primero del Protocolo Complementario del Tratado de

1929 suscrito entre Perú y Chile manifiesta que ?los Gobiernos de Chile

y del Perú no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera

potencia la totalidad o parte de los territorios que, en conformidad al Tratado

de esta misma fecha, quedan bajo sus respectivas soberanías, ni podrán, sin ese

requisito, construir, al través de ellos, nuevas líneas férreas internacionales?,

el Estado peruano fue consultado sobre el corredor ofrecido a Bolivia.

Menos

de un año después, Perú respondió con algo que ni Bolivia ni Chile se

esperaban, que el corredor fuera de soberanía tripartita entre los países

involucrados, razón por la cual los gobiernos chileno y boliviano rechazaron al

unísono la propuesta peruana y hasta ese punto llegaron las conversaciones

chileno-bolivianas, las que se enfriaron nuevamente en 1978 con una nueva y ya casi

eterna ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países que dura hasta la

actualidad.

Fracaso del Acta de Charaña.

Nuevas negociaciones entre Bolivia y

Chile

Según

el diplomático boliviano Jorge Siles Salinas, quien fue Cónsul General de su

país en Chile entre 1986 y 1987, la propuesta de Charaña fracasó

fundamentalmente por la participación negativa de Perú, país que se encerró

en su propuesta de soberanía tripartita

en el corredor ofrecido por Chile, y porque Bolivia se mostró intransigente con

la exigencia de Chile del canje territorial, pues se dijo en su Estado que

Chile exigiría zonas ricas en minerales y agua, algo que no era evidente.

Entonces,

ante la disyuntiva del juicio que deberá ventilarse en la Corte Internacional

de Justicia lo más adecuado sería, según mi modesto criterio, que se inicien

negociaciones directas entre ambos países para terminar con el enclaustramiento

boliviano. Si dos dictadores de la envergadura de Pinochet y Banzer pudieron

afrontar el tema cediendo territorios de parte y parte, áreas que los militares

de cualquier país prometen defender incluso a costa de su propia vida, y si

fueron capaces de sentarse alrededor de una mesa para encontrar una solución al

problema marítimo boliviano, resulta incomprensible que gobiernos civiles no

puedan ser sensibles y escuchar las demandas del otro lado.

Sin

embargo, hay que tener conciencia que

gobiernos civiles podrían asumir una actitud mucho más cautelosa para

afrontar temas de entrega territorial, pues existiría una crítica de la opinión

pública que pudiera afectar la imagen de aquellos, cosa que no existe en los

gobiernos de facto.

Sobre

el tema, el ex Cónsul Siles Salinas, en una entrevista reciente al diario paceño

La Razón, recordó sus conversaciones con dirigentes del Partido Demócrata

Cristiano chileno, quienes le advirtieron que debía acelerar un acuerdo con

Chile, pues, caso contrario, en un gobierno democrático posterior a Pinochet

sería muy difícil de alcanzarlo.

Ahora

es una realidad que las conversaciones están estancadas entre ambos países, por

lo cual, si no se cambia de actitud, el desenlace final del diferendo que Bolivia

mantiene con Chile comenzaría a resolverse cuando la Corte disponga el inicio

de negociaciones directas entre ambos países.

Pero

todavía nada está dicho como última palabra, pues a nivel informal se ha

avanzado y existe presión interna en ambos países para que acerquen posiciones.

Entre esas presiones se encuentra la reunión de expertos internacionalistas de

Bolivia, Chile y Perú realizada entre el 9 al 14 de septiembre del 2006 en la

Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, cuyo objetivo fue buscar

alternativas a la mediterraneidad del país altiplánico.

En

ese encuentro, los 12 académicos (cuatro por país) que firmaron el Acta de

Lovaina concluyeron en tres alternativas con algunas inclusiones adicionales para

otorgar a Bolivia una salida soberana al mar. La primera tesis fue la

?integración de un corredor y un espacio trinacional?, que es una síntesis de la propuesta

chileno-boliviana de Charaña de 1975 y la contrapropuesta peruana de un año

después, la cual incluía el uso de caminos para robustecer los espacios

costeros y amazónicos de los países, propuesta orientada a beneficiar la

producción agrícola campesina y otros recursos económicos de la zona. La segunda

fue establecer un ?enclave boliviano soberano en la región de Antofagasta?,

específicamente a través de la construcción de un polo de desarrollo en el

ahora desaparecido y ruinoso puerto de Cobija

(antiguo puerto boliviano donde, entre paréntesis, vivió parte de su exilio el

ex Presidente ecuatoriano el general José María Urbina), lo cual permitiría el

libre acceso de ciudadanos bolivianos a través de territorio chileno para

llegar a Cobija. La tercera opción fue el corredor boliviano que refleja la

propuesta de Charaña.

Como

se observa, para terminar con el enclaustramiento de Bolivia en el altiplano hay

varias opciones posibles que se podrían auscultar antes de la iniciación del

juicio de La Haya.

América del Sur: continente pacífico de

soluciones

El

fallo de La Haya dejó en evidencia que en América del Sur se acabó el tiempo de

los halcones, que son aquellos sujetos que tienen una mentalidad guerrerista

para solucionar los problemas entre los países, a los que se suman muchas veces

voces de militares que hacen declaraciones imprudentes que calientan el

ambiente entre los Estados.

En

el caso de la demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia fuimos

testigos como algunos almirantes chilenos y peruanos se mostraban los dientes

de lado y lado, exacerbando ánimos a ambos lados de la frontera.

Hoy

otras son las realidades sudamericanas, que evidentemente son muy distintas a

las de los siglos XIX y XX , cuando países llegaron al enfrentamiento armado

por problemas territoriales, mientras otros estuvieron muy cerca de solucionar

sus temas mediante el uso de la fuerza militar.

Estimamos

que con el fallo de La Haya se acabó el tiempo de los nacionalistas que pululan

en todos los países, especialmente en el Perú, el país que fue el más golpeado

por la Guerra del Pacífico, como es el caso del propio Presidente peruano

Ollanta Huamala, reconocido etnocacerista (en memoria del general peruano

Andrés Avelino Cáceres, quien durante la Guerra del Pacífico fue la piedra del

zapato de los soldados chilenos) que representaba el ala dura en la demanda en

contra de Chile, pero a la hora de juntarse con su homólogo del Sur mostró

ecuanimidad y altura, portándose como un verdadero estadista.

Conclusiones

En

América del Sur todavía algunos países deben afrontar algunas demandas

presentadas ante la Corte Internacional de Justicia, como la nueva presentada

por Nicaragua en contra de Colombia.

Chile

tiene la posibilidad histórica de afrontar una encuentro bilateral con Bolivia

o trilateral que incluiría a Perú, para solucionar la mediterraneidad

boliviana, a través de una negociación justa para las partes.

Es

imposible consolidar los procesos ineludibles de integración económica,

política y social que estamos viviendo en Sudamérica, si existen países, como

Bolivia y Chile, que permanecen por años (la última desde 1978) con sus

relaciones diplomáticas rotas.

Perú

debe adherirse a la CONVEMAR, más aun cuando fue uno de los Estados que impulsó

las 200 millas de mar soberano desde 1947, que se reflejó en los Tratados de

1952 y 1954 y en las Conferencias que concluyeron con la suscripción de la

Constitución del Mar.

Entre

Ecuador y Perú ya no existen problemas por resolver en materia fronteriza, por

lo cual sus procesos de acercamiento deben continuar profundizándose, tal como

lo están haciendo Chile y Perú después del fallo dictado por la Corte

Internacional de Justicia.

Oscar Valenzuela Morales

Abogado, Magister (c) en

Ciencias Internacionales, Universidad Central del Ecuador. Secretario Ejecutivo

del Instituto Ecuatoriano de Estudios Internacionales.