Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Lunes, 30 de julio de 2018 (R. O.505, 30-julio -2018) Edición Especial

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

ACUERDO Nº 0242 – 2018

APRUÉBESE Y AUTORÍCESE LA PUBLICACIÓN DEL PROTOCOLO «ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON DESÓRDENES DEL DESARROLLO SEXUAL»

2 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial

No. 0242-2018

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 3, numeral 1, ordena que es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en dicha Norma Suprema y en los instrumentos internacionales, en particular la salud;

Que, la citada Constitución de la República, en el artículo 32, dispone que: «La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. «;

Que, nadie puede ser discriminado por su orientación sexual, correspondiéndole al Estado adoptar medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad, según lo previsto en el artículo 11, numeral 2, de la Constitución de la República;

Que, el artículo 361 de la Norma Suprema establece que el Estado ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Salud a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, quien será responsable de formular la política nacional de salud, y de normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud así como el funcionamiento de las entidades del sector;

Que, la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades; es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado, conforme lo estipula el artículo 3 de la Ley Orgánica de Salud;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud determina que la Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud, así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia de dicha Ley y que las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias;

Que, el artículo 6 de la Ley Ibídem, preceptúa entre las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública: «(…). 3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares; (…) 34. Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los reglamentos y otras disposiciones legales y técnicas relacionadas con la salud, (…)»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 expedido el 24 de mayo de 2017, el Presidente de la República del Ecuador nombró como Ministra de Salud Pública a la doctora María Verónica Espinosa Serrano;

Que, con Acuerdo Ministerial No. 00004520, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 118 de 31 de marzo de 2014, se emitió el Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública, mismo que señala como misión de la Dirección Nacional de Normatización, desarrollar y definir todas las normas, manuales, protocolos, guías y otras normativas relacionadas a la gestión de la salud;

Que, a través de Acuerdo Ministerial No. 5313 de 5 de noviembre de 2015, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 409 de 4 de diciembre de 2015, el Ministerio de Salud Pública aprobó y autorizó la publicación del documento denominado «Metodología para la elaboración de documentos normativos», misma que define a los Protocolos clínicos y administrativos como «instrumentos normativos, de orientación eminentemente práctica, que pueden o no resumir los contenidos de una Guía de Práctica Clínica; o bien puede especificar acciones o procedimientos operativos o administrativos determinados. «;

Que, es necesario que los profesionales de la salud cuenten con una normativa basada en la mejor evidencia científica para el diagnóstico, tratamiento y atención integral a las personas con desórdenes del desarrollo sexual, estableciendo las acciones y procedimientos para un abordaje efectivo y eficiente, protegiendo los derechos de dichas personas; y,

Que, con memorando No. MSP-DNN-2018-0371-M de 5 de junio de 2018, la Directora Nacional de Normatización informó a esta Dirección Nacional de Consultoría Legal que se ha culminado con el proceso de validación externa del Protocolo «Atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual», por lo que solicita la elaboración del presente Acuerdo Ministerial.

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 154, NUMERAL 1, DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 17 DEL ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar y autorizar la publicación del Protocolo «Atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual».

Art. 2.-Disponer que el Protocolo «Atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual», sea aplicado a nivel nacional como una normativa del Ministerio de Salud Pública, de carácter obligatorio para el Sistema Nacional de Salud.

Art. 3.- Publicar el citado Protocolo en la página web del Ministerio de Salud Pública.

Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 3

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese a la Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de Salud a través de las Direcciones Nacionales de Primer Nivel de Atención en Salud y de Hospitales; y, a la Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud a través de la Dirección Nacional de Articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a, 04 de julio de 2018.

f.) Dra. Verónica Espinosa Serrano, Ministra de Salud Pública.

Es fiel copia del documento que consta en el archivo de la Dirección Nacional de Secretaría General, al que me remito en caso necesario.- Lo certifico, en Quito a, 05 de junio de 2018.- f.) Ilegible, Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.

0242-2018

Ministerio de Salud Publica del Ecuador. Atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual. Protocolo. Quito: Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de Normatización-MSP; 2018

—xx p:tabs:gra: cm.

ISBN-XXXXXXXX

- Protocolo 3. Caracteres sexuales

- Desórdenes desarrollo sexual (DSD) 4. Derechos humanos

Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.

Teléfono: (593 2) 3$1 4400

www.salud.gob.ec

Edición general: Dirección Nacional de Normatización – MSP

El presente protocolo tiene como finalidad brindar directrices claras y concisas para aquellos profesionales de la salud que se encuentran involucrados en la atención a pacientes que presentan variaciones en el desarrollo de sus genitales, en los diferentes niveles de atención; igualmente, establecer las competencias del equipo transdisciplinario que tratará a estos pacientes con calidad y calidez respetando los derechos de los mismos.

Publicado en 2018 ISBN xxxxxxxx

Los contenidos son publicados bajo Licencia de Creative Commons de «Atribution-No Comercial-Compartir Igual 3.0 Ecuador», y pueden reproducirse libremente citando la fuente sin autorización escrita, con fines de enseñanza y capacitación no lucrativas, dentro del Sistema Nacional de Salud.

Como citar esta obra:

Ministerio de Salud Pública: Atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual. Protocolo. Quito: Dirección Nacional de Normatización; 2018. Disponible en: http://salud.gob.ec

Impreso por:

Corrección de estilo:

Hecho en Ecuador – Printed in Ecuador

Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 5

Autoridades del Ministerio de Salud Pública

Dra. Verónica Espinosa, Ministra de Salud Pública.

Dr. Carlos Duran, Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud.

Dr. Itamar Rodríguez, Viceministro de Atención Integral en Salud, E.

Dra. Sonia Díaz, Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud.

Dr. Carlos Cisneros, Subsecretario Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad.

Dr. Juan Chuchuca, Subsecretario Nacional de Provisión de Servicios de Salud, S.

Ab. Cisne Ojeda, Directora Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión.

Dra. Patricia Paredes, Directora Nacional de Normatización.

Equipo de redacción y autores

Patricio Prócel, pediatra endocrinólogo, Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, Quito.

Jorge García, urólogo pediatra, Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Quito.

Víctor Espín, médico genetista, Hospital Carlos Andrade Marín, Quito.

José Masache, ginecólogo, Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, Quito.

Ana Avecillas, médico familiar, Hospital Voz Andes, Quito.

Darío Jiménez, nefrólogo, Hospital Enrique Garcés, Quito.

Rossana Sandoval, psicóloga clínica, Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Quito.

Wilma Anchapanta, psicóloga máster en ciencias de la sexología, Hospital San Lázaro, Quito.

Mónica Ortiz, médica sexóloga, Hospital Carlos Andrade Marín, Quito.

Pilar Rúales, magíster en trabajo social, Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, Quito.

Paola Moreira, magíster en trabajo social familiar, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manabí.

Fernanda Zapata, médica general, Hospital Enrique Garcés, Quito.

Patricio Aguirre, magíster en ciencias sociales, Quito.

Ana Aulestia, magíster en educación sexual, Centro Ecuatoriano de Estudios de la Sexualidad, Quito.

Raif Nasre, especialista, Dirección Nacional de Normatización-MPS, Quito.

Equipo de colaboradores

Galud Pinto, magíster en administración en salud, Dirección Nacional de Normatización-MSP

Jenny Pabón, médica, magíster en salud pública, Distrito 17D07, Quite.

María Mattos, médica genetista, Hospital Carlos Andrade Marín, Quito

Natalia Silva, posgradista urología pediátrica, Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Quito.

Fausto Ríos, psicólogo clínico, Hospital San Lázaro, Quito.

Equipo de revisión y validación

Paúl Astudillo, cirujano pediatra, Hospital Metropolitano, Quito.

Eliana Velastegui, pediatra, Hospital Pablo Arturo Suárez, Quito.

Carlos Ruilova, endocrinólogo, Hospital Pablo Arturo Suárez, Quito.

Alejandro Checa, psicólogo, Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, Quito.

Pablo Analuisa, psicólogo, Gestión Interna de Promoción de la Salud Mental-MSP, Quito.

Daniela Valdivieso, máster en psicología y educación, Gestión Interna de Promoción de la Salud Mental-MSP, Quito.

Marivel lllapa, obstetriz, Gestión Interna, Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva-MSP

Elizabeth Balarezo, psicóloga, Gestión Interna de Organización e Implementación de Políticas y Normativas en los Servicios del Primer Nivel de Atención-MSP, Quito.

Alejandro Díaz, especialista, Organización e Implementación de Políticas y Normativas de los

6 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial

Jacob Flores, químico farmacéutico, Gestión Interna de Políticas de Medicamentos y Dispositivos Médicos-IV SP, Quito.

Paola Moya, socióloga, Dirección Nacional de Hospitales-MSP, Quito.

Karina Castro, magíster en gestión y desarrollo social, Gerencia Institucional de Consolidación Bioética-MSP, Quito.

Diana Molina, master en ciencias de la sexología, Dirección Nacional de Articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud-MSP, Quito.

Diego López, abogado, Gestión Interna de Asesoría Contractual-MSP, Quito.

Oswaldo López, médico familiar, Quito.

Vickarlia López, especialista, Dirección Nacional de Normatización-MSP, Quito.

Karina Giler, analista, Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud-MSP, Quito.

Alba Narváez, médico pediatra, Centro de Salud Cotocollao, Distrito 17D03 Zona 9.

Evelyn Shugulí, médico familiar, Centro de Salud San Juan Quito, Distrito 17D04 Zona 9.

Juan Pablo Barbecho, médico familiar, Centro de Salud Nº 2 Las Casas, Distrito 17D05 Zona 9.

Gina Solórzano, médica familiar, Centro de Salud Unión de Ciudadelas, Distrito 17D06 Zona 9.

Albert Chávez, médico pediatra, Centro de Salud Ciudadela Ibarra, Distrito 17D06 Zona 9.

Luis Morales, médico general, Centro de Salud La Magdalena, Distrito 17D06 Zona 9.

Teresa Aumala, médico familiar, Centro de Salud Conocoto, Distrito 17D08 Zona 9.

Rodrigo Castro, médico, Distrito 17D02 Zona 9.

Rocío Morales, enfermera, Distrito 17D06 Zona 9, Quito.

Martha Vásconez, licenciada, Distrito 17D06 Zona 9.

Mauricio Espinel, psicólogo clínico, Coordinación Zonal 9, Quito.

Luis Fernando Cevallos, especialista, Coordinación Zonal 9, Quito.

Cynthia Núñez, especialista, Coordinación Zonal 9, Quito.

Fernando Zumba, psicólogo clínico, Coordinación Zonal 8, Guayaquil.

Alberto Vaca, urólogo, Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Quito.

William Acosta, endocrinólogo, Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, Quito.

Carlos Reyes, médico genetista clínico, Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, Quito.

Juan Galarza, médico genetista clínico, Hospital Pablo Arturo Suárez, Quito.

María del Carmen Rojas, trabajadora social, Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora, Quito.

Patricio Jácome, médico gineco-obstetra, Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora, Quito.

Alberto López, ginecólogo, Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora, Quito.

Wilson Merecí, gineco-obstetra, Hospital Gineco-obstétrico Nueva Aurora, Quito.

Olga Nieto, pediatra neonatóloga, Hospital Gineco-obstétrico Nueva Aurora, Quito.

Aída Toaza, médica pediatra, Hospital General Docente de Calderón, Calderón.

Karen García, gineco-obstetra, Hospital General Docente de Calderón, Calderón.

Mónica Neacato, trabajadora social, Hospital de Sangolquí, Sangolquí.

Margarita Pérez, trabajadora social, Hospital Carlos Andrade Marín, Quito.

Magdalena Calero, pediatra neonatóloga, Hospital San Francisco de Quito, Quito.

Leonardo Proaño, cirujano pediátrico, Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1.

Arianne Llamos, genetista clínica, Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1.

Estefanía Andrade, psicóloga clínica, Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1.

David Vargas, endocrinólogo pediátrico, Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1, Quito.

Byron Galarza, gineco-obstetra, Hospital San Vicente de Paúl, Ibarra.

Marjorie Morales, endocrinóloga pediátrica, Hospital Verdi Cevallos, Portoviejo.

Dayse Chusan, endocrinóloga pediátrica, Hospital Ycaza Bustamante, Guayaquil.

Carmen Segarra, médica genetista, Hospital Ycaza Bustamante, Guayaquil.

Viviana Barros, médica Hospital Vicente Corral Moscoso, Cuenca.

Andrea Espinoza, médica, Hospital Vicente Corral Moscoso, Cuenca.

Manuel Rosero, psiquiatra, Universidad Central del Ecuador, Quito.

Luis Muisín, docente en trabajo social, Universidad Central del Ecuador, Quito.

Marisol Bahamonde, pediatra adolescentóloga, Universidad San Francisco de Quito.

Juan Carlos Pérez, médico familiar, Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar, Quito.

Robert Dávila, genetista clínico, Hospital General Docente de Calderón, Quito.

Juan Pozo, genetista, hospital General Docente de Calderón, Quito.

Rafael Mazín, consulto, Organización Panamericana de la Salud.

Cristián Robalino, especialista, Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión.

Maribel Padilla, especialista, Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión.

Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 7

Ximena Raza, magíster en Salud Pública, Coordinadora, Dirección Nacional de Normatización-MSP, Quito.

Equipo de validación con la sociedad civil

Efraín Soria, coordinador, Fundación Ecuatoriana Equidad, Quito.

Diego Ramos, voluntario, Fundación Ecuatoriana Equidad, Quito.

Edgar Zúñiga, coordinador, Red Profesional de Psicología, Quito.

Germán Castillo, director nacional, Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, Quito.

Daniel Mancheno, enfermero, Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, Quito.

Carlos Albán, promotor de salud, Asociación ALFIL, Quito.

Henrry Boadd, promotor de salud, Asociación ALFIL, Quito.

Carolina Alvarado, representante, Trabajadores Sexuales Trans, Quitó.

Andrés Pinos, coordinador, Fraternidad Trans Masculina, Quito.

Sebastián Andrade, presidente, Fraternidad Trans Masculina, Quito.

Danny Castillo, vocero, Fraternidad Trans Masculina, Quito.

Diana Rodríguez, presidenta, Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI y vicepresidenta de la Asociación Silueta X, Guayaquil.

Ericko Jackson Barreiro, representante, Colectivo Ecuador Intersexual, Guayaquil.

Karen Paz, presidenta, Red Trans de El Oro, Máchala.

Jennifer Merino, presidenta, Fedetrans, Santo Domingo de los Tsáchilas.

Kevin Masa, vicepresidente, Asociación GOOVER, Santo Domingo de los Tsáchilas.

María Rosa Sánchez, integrante, Esmeraldas Emputada, Esmeraldas.

Hugo Caicedo, vicepresidente, Ojos que miran al sol y la lluvia, San Lorenzo.

Efraín Minota, integrante, Ojos que miran al sol y la lluvia, San Lorenzo.

Polet Pico Chávez, presidente, Luvid, Manta.

Cristina Pinargote, vicepresidenta, Luvid, Manta.

Jomahira Álvarez, presidente, Luvid, Montecristi.

Jamileth Delgado, vicepresidenta, Luvid, Montecristi.

Wilmer Brito, integrante, Pacto Trans – Ecuador, Cuenca.

Daniela Araujo, integrante, Pacto Trans – Ecuador, Quito.

Daniela Scalla, integrante, Pacto Trans – Ecuador, Quito.

Adicionalmente se validó el documento con pacientes y sus familiares

8 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial

Contenidos

- Presentación……………………………………………………………………………………….

- Nueva nomenclatura y registro de los desórdenes del desarrollo sexual…………………..

- Introducción………………………………………………………………………………………..

- Antecedentes y justificación………………………………………………………………………

- Objetivo……………………………………………………………………………………………..

.

- Objetivo general…………………………………………………………………………………

- Objetivos específicos……………………………………………………………………………

- Alcance……………………………………………………………………………………………..

- Glosario de términos………………………………………………………………………………

- Desarrollo…………………………………………………………………………………………..

8.1. Comités de Atención Integral a pacientes con DSD……………………………………….

- Diagnosticó…………………………………………………………………………………

- Deberes de los profesionales de salud para proteger los derechos humanos de las personas con DSD…………………………………………………………………….

- Manejo integral a pacientes con DSD…………………………………………………..

- Abreviaturas……………………………………………………………………………………….

- Referencias………………………………………………………………………………………..

- Anexos……………………………………………………………………………………………..Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 9

1. Presentación

El Ministerio de Salud Pública como Autoridad Sanitaria Nacional y rector del Sistema Nacional de Salud y en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador y del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitaria e Intercultural, es responsable de formular las políticas nacionales, con la finalidad de regular las actividades relacionadas con la salud, con enfoque de género y de equidad, para promover el derecho a la atención integral de salud a las personas, especialmente a los grupos que han sido excluidos por sus condiciones físicas, sexuales, socioculturales u otras.

El Ministerio de Salud Pública a partir del año 2015 ha venido realizando historias de vida en las personas con desórdenes del desarrollo sexual, consultas con profesionales de salud que atienden estos casos y revisiones de fuentes bibliográficas relacionadas con la bioética y los derechos de las personas en salud; lo que ha permitido construir criterios para la atención de estos pacientes basados en la evidencia científica y la bioética.

Con estos antecedentes el Ministerio de Salud Pública presenta el Protocolo para la «Atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual», una normativa con enfoque transdisciplinario formulada en el marco de los derechos humanos y afianzando la relación sanitaria entre usuarios, familia y profesionales de la salud.

Dra. María Verónica Espinosa Serrano Ministra de Salud Pública

10 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial

2. Nueva nomenclatura y registro de los desórdenes del desarrollo sexual

En el Consenso para el manejo de los trastornos intersexuales realizado en el 2006, se sugirió que los términos potencialmente peyorativos como seudohermafrodita o hermafrodita deben ser reemplazados por la categoría diagnóstica «desórdenes del desarrollo sexual» (DSD por sus siglas en inglés), término ampliamente aceptado por la comunidad médico. Algunos pacientes y grupos de soporte han criticado la utilidad del término por implicaciones negativas como el estigma de la palabra «desorden» y lo consideran como una diferencia en el desarrollo sexual. (1,2)

Tomando en cuenta que se ha realizado una actualización del mencionado consenso en el 2016, sin cambios en la terminología propuesta (3), aunque la aceptación internacional de la palabra desórdenes está ampliamente debatida desde el punto de vista social. Para efectos del presente protocolo se utilizará la denominación DSD como 46.XX DSD, 46, XY DSD, ovotesticular DSD (46,XY/45,X DSD, 46,XX/46,XY DSD), para referirse específicamente a aquellos pacientes en quienes exista una diferenciación sexual física alterada. En ningún caso se podrá violentar el derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad ni fomentar el rechazo indirecto alrededor del paciente.

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la terminología:

Tabla 1. Comparación de la terminología actual con respecto a la anterior para DSD

ANTERIOR

ACTUAL

Pseudohermafrodita masculino

46,XY DSD

Pseudohermafrodita femenino

46,XX DSD

Hermafrodita verdadero

Ovotesticular DSD

Sexo reverso XX o XX masculino

46,XX testicular DSD

Sexo reverso XY

46,XY disgenesia gonadal completa

DSD: desórdenes del desarrollo sexual. Tomado de: Hughes et al., 2006.(1)

En el desarrollo del presente protocolo no será utilizada la denominación desórdenes del desarrollo sexual para referirnos a condiciones en las cuales la discordancia género/genital no es observada, tal como el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner. Cabe indicar que tampoco será incluida la atención a las personas trans.

Aunque las recomendaciones internacionales sugieren no calificar a estas condiciones genéticas como patologías sino como desórdenes,(2) el Ministerio de Salud Pública debe mantener un registro de las atenciones de salud, el cual se realiza de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). A continuación se listan los códigos con los cuales se realizará el mencionado registro (4):

E25.0 Trastornos adrenogenitales congénitos con deficiencia enzimática

Deficiencia de la 21-hidroxilasa

Hiperpiasia suprarrenal congénita

Hiperplasia suprarrenal congénita con pérdida de sal

(seudohermafroditismo suprarrenal femenino)

E29.1 Hipofunción testicular

Deficiencia de 5-alfa-reductasa

(con seudohermafroditismo masculino)

Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 11

E34.5 Síndrome de resistencia androgénica Feminización testicular (síndrome)

Seudohermafroditismo masculino con resistencia androgénica

Síndrome de Reifenstein

Trastorno del receptor hormonal periférico

F66.8. Otros trastornos del desarrollo psicosexual

N91 Menstruación ausente, escasa o rara

Q52.9 Malformación congénita de los genitales femeninos, no especificada

Q54 Hipospadias

Q54.2 Hipospadias penoscrotal

Q54.3 Hipospadias perineal

Q55.5 Aplasia y ausencia congénita del pene

Q55.6 Otras malformaciones congénitas del pene Hipoplasia

Q55.9 Malformación congénita de los órganos genitales masculinos, no especificada

Q56 Sexo indeterminado y seudohermafroditismo

Q56.0 Hermafroditismo, no clasificado en otra parte Ovotestis

Q56.1 Seudohermafroditismo masculino, no clasificado en otra parte Seudohermafroditismo masculino SAI*

Q56.2 Seudohermafroditismo femenino, no clasificado en otra parte Seudohermafroditismo femenino SAI

Q56.4 Sexo indeterminado, sin otra especificación Genitales ambiguos

Q89 Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte

Q97.3 Mujer con cariotipo 46,XY

Q99.0 Quimera 46,XX/46,XY hermafrodita verdadero

Q99.1 Hermafrodita verdadero 46,XX

46,XX con vestigio de gónadas

46,XY con vestigio de gónadas

Disgenesia gonadal pura

*Aclaración: SAI es una abreviatura de las palabras latinas sine alter indicatio, que significan «sin otra indicación», lo cual implica «no especificado» o «no calificado». (4)

12 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial

3. Introducción

Los DSD se caracterizan por un desarrollo atípico del sexo cromosómico, anatómico y/o gonadal, con una presentación variable como: genitales ambiguos al nacer, micropene, clitoromegalia, fusión parcial de los labios, testículos aparentemente no descendidos, hipospadias, desbalances electrolíticos o aplazamiento de la pubertad, entre otros; los cuales pueden conllevar a problemas psicológicos y sociales de no ser abordados adecuadamente.(1,2,5,6) Es importante mencionar que salvo los problemas de salud al ser un problema psicosocial, se puede modificar a través del cambio de los patrones socioculturales y no por el encasillamiento de las personas con DSD al binario hombre-mujer, masculino-femenino.(7) Consecuentemente, es necesario brindar un manejo transdisciplinario e integral con profesionales experimentados para atender sus necesidades y la de sus familiares/cuidadores.(6)

El presente protocolo se ha elaborado para brindar directrices claras y concisas hacia aquellos profesionales de la salud que se encuentran involucrados en la atención a pacientes que presentan ambigüedad genital o alteraciones en la maduración sexual, así como para establecer las competencias del equipo transdisciplinario que debe tratar a estos pacientes. Todo esto con el propósito de proveer una atención integral tomando en cuenta siempre la decisión/subjetividad de la persona con respecto a su condición, respetando sus derechos humanos (basados en las recomendaciones internacionales), de tal forma que se garantice el tránsito y la continuidad de la niñez a la adolescencia y a la adultez con la calidad y calidez requerida.

4. Antecedentes y justificación

Se estima que la incidencia de ambigüedad genital al momento del nacimiento es de aproximadamente 1 por cada 4500 o 5500 nacimientos.(3,5) La incidencia mundial de pacientes con cariotipo 46,XX DSD que consiste principalmente en hiperplasia suprarrenal congénita, ha sido estimada en 1 por cada 14000 a 15000 nacidos vivos, pero varía por regiones debido a las diferencias étnicas en la frecuencia de portadores; siendo considerada la causa de la mitad de todos las personas con ambigüedad genital.(3) Por su parte, se estima que la tasa de incidencia en las personas con 46,XY DSD es 1 por cada 20000 nacimientos y en las personas con DSD ovotesticular es de 1 por cada 100000 nacidos vivos; mientras que la frecuencia de la disgenesia gonadal se estima 1 en 10000 nacidos vivos.(3,5) Aunque las hipospadias son los DSD más comunes que ocurren aproximadamente en 1 de cada 250 recién nacidos, podría estar relacionada con diferencias geográficas, raciales y subregistros.(8,9)

En Ecuador, los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de Información de la Salud señalan que en el período comprendido entre los años 2014 y 2015 se atendieron a 415 personas con desórdenes del desarrollo sexual; de estos, el 45,54% fue por trastornos adrenogenitales congénitos con deficiencia enzimática, el 20% por hipofunción testicular, el 13,49% por hipospadias penoscrotal y perineal, el 8,67% por razones de sexo indeterminado sin otra especificación, y el 7,23% por hermafroditismo no clasificado en otra parte, hermafroditismo verdadero, seudohermafroditismo) masculino no clasificado en otra parte y seudohermafroditismo no especificado.(10)

Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 13

Las aproximaciones con enfoque de derechos humanos a las historias de vida de las personas con DSD y a profesionales de salud que atienden a estas personas han permitido ver que es importante para asegurar la atención integral en salud basada en derechos humanos considerar:

- Los DSD son preocupación de los organismos internacionales de Derechos Humanos, profesionales de salud, pacientes y sus familiares/cuidadores; por ende, el diagnóstico de estos pacientes debe ser preciso, realizado con prioridad y premura. Igualmente los tratamientos deben ser consensuados con una perspectiva transdisciplinaria en donde se respeten los derechos individuales sin ningún tipo de presiones por parte de los familiares ni del personal de salud que se encuentre a cargo. (11)

- La confidencialidad es un derecho de los pacientes con DSD atendidos en los servicios de salud, para que no sean objetos de curiosidad, hostigamiento y/o violación de la privacidad.

- La entrega de información a tiempo, completa y continua de acuerdo a la normativa del consentimiento informado que rige al Sistema Nacional de Salud (12); así como el asesoramiento, el apoyo social y psicoeducativo necesario en todo el proceso como claves para la toma de decisiones adecuadas.

- La explicación necesaria a la familia sobre la posibilidad de que los datos de inscripción del nacimiento relacionados al sexo y al nombre pueden ser modificados de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.(13)

- Las recomendaciones internacionales para evitar exámenes genitales y anales forzados, así como los procedimientos quirúrgicos y tratamientos innecesarios (que traten de binarizar a la persona) el respeto a la decisión del infante, adolescente y la familia en el plan terapéutico, entre otras.(2)

5. Objetivo

5.1 Objetivo general

Brindar a profesionales de la salud una normativa con enfoque de derechos humanos para la atención integral a personas con desórdenes del desarrollo sexual desde una perspectiva transdisciplinaria.

5.2 Objetivos específicos

- Establecer las acciones y procedimientos de abordaje efectivo y eficiente a personas con desórdenes del desarrollo sexual.

- Brindar a los profesionales de la salud la mejor evidencia actualizada y científica para el manejo de personas con desórdenes del desarrolle sexual.

- Impulsar el enfoque de los derechos humanos y ética en el proceso de atención en salud de las personas con desórdenes del desarrollo sexual.

6. Alcance

Este protocolo está dirigido a todos los profesionales involucrados en la atención en salud de los pacientes con desórdenes del desarrollo sexual en los diferentes niveles de atención del Sistema Nacional de Salud.

14 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial

7. Glosario de términos

Autonomía: es el derecho de toda persona a escoger y a seguir su propio plan de vida y acción, que solo debe ser restringido cuando afecta otros derechos o bienes; además permite que el paciente escoja si acepta o rechaza tratamientos médicos específicos, previa asesoría profesional completa.(12,14)

Bioética: «es el estudio interdisciplinario que se ocupa de examinar desde el punto de vista de los valores y los principios éticos el impacto del desarrollo y las aplicaciones de las ciencias médicas y biológicas en todos los organismos vivos. La bioética concierne esencialmente al ser humano, en relación a sus factores ambientales, culturales, sociales; y su campo es más amplio y mucho más interdisciplinario que el de la ética médica.»(14)

Consentimiento informado: «desde el punto de vista ético, el consentimiento informado es un proceso compartido de toma de decisiones basado en el respeto mutuo y la participación.»(14) El consentimiento informado es un proceso de comunicación que forma parte de la relación del profesional de la salud y el paciente por el cual una persona autónoma acepta, niega o revoca una intervención de salud. Consiste en un proceso deliberativo, que se realiza con una persona capaz y de forma voluntaria, en el cual el profesional de la salud explica en qué consiste el procedimiento a realizarse, los riesgos, los beneficios, las alternativas de la intervención de existir estas, y las posibles consecuencias derivadas si no se interviene. (12)

Deliberación: proceso en el cual se analizan todos los factores que intervienen en una situación concreta pera buscar una solución óptima o, cuando esto no es posible, la menos lesiva. Durante este proceso, se distinguen tres niveles a realizarse: un nivel de hechos, un nivel de valores y uno de deberes para lograr al final tomar decisiones sabias y prudentes; siendo estos de particular importancia en el análisis bioético de los casos clínicos. El análisis de los hechos clínicos incluye conocer bien el diagnóstico con sus grados de certidumbre, el pronóstico y las alternativas de tratamiento. (15)

Derechos humanos: son atributos inherentes a la dignidad humana, siendo jurídicamente reconocidos y protegidos por el Estado; se caracterizan fundamentalmente por ser interdependientes, indivisibles, interrelacionados, inviolables, progresivos y universales. (16)

Dignidad humana: se refiere a que toda persona debe ser tratada con respeto, por su valor intrínseco, sin condicionarse por factores de tipo individual, ni de índole histórica o cultural. Hablar de a dignidad de la persona es una redundancia intencionada para resaltar o subrayar la importancia de las personas independientemente de su situación o de las características que posee. (17,18) La dignidad humana se desprende, como consecuencias, las que su libertad e igualdad, valores también protegidos por los derechos humanos.

Enfoque psicosocial: busca comprender comportamientos, emociones, sentimientos y pensamientos de las personas en la dinámica relacional (intrapersonal, interpersonal, social) dentro del contexto social y cultural en el que ocurren, tomando en cuenta la interacción de los determinantes de la salud y su incidencia. Reconoce los impactos psicosociales y sustenta el enfoque de derechos, que toda política pública debe abordar. (19)

Género: «el concepto, de género como categoría de análisis permite conocer cómo se constituye lo femenino y lo masculino y cómo estas identidades se valoran, se

Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 15

organizan y se relacionan en una determinada sociedad. Además, el género como categoría que permite una mejor comprensión de las condiciones que implican mayor vulnerabilidad al mostrar que el binario masculino-femenino y las condiciones históricas jerárquicas entre hombres, mujeres, adolescentes y adultos, entre otros, inciden en las relaciones de atender la sexualidad y la salud, según sea la edad, la etnia, orientación sexual, la condición de salud, el lugar que residencia, el nivel educativo y las condiciones socioeconómicas.»(20)

Intersexual: «personas que nacen con características biológicas de ambos sexos. En algunos casos los intersexuales presentan combinaciones en sus cromosomas y genitales. No se ubican dentro del binarismo sexual hombre/mujer.»(20)

Identidad de género: «es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.»(20)

No binario: esta categoría es utilizada para describir a las personas que no se identifican identitariamente ni corporalmente con las categorías normativas de ser persona hombre o mujer, masculino o femenino.(21) Esto se podría explicar por el hecho de que las sociedades han aceptado una construcción binaria entre el sexo masculino y femenino que no abarca la gran variedad de sexo/género posibles escalonados en un abanico de manera gradual donde uno se complementa al otro de forma imperceptible. Por lo tanto, el término «no binario» respeta la subjetividad de las personas con DSD.

Orientación sexual: «…hace referencia a la atracción física, romántica, y/o emocional permanente de una persona por otra. La orientación sexual representa una característica personal que es independiente a la identidad y expresión de género.»(20) Por lo tanto, se habla de tres posibilidades: homosexualidad, heterosexualidad y bisexualidad.

Personas trans: Término que incluye a personas transgéneros y transexuales. (20)

Psicoeducación: es una técnica utilizada por los profesionales |de la salud, que facilita su interacción con usuarios, familiares y/o cuidadores, a través de la entrega de información y educación desde la perspectiva biopsicosocial, proporcionando los conocimientos y aspectos esenciales en torno a las enfermedades. (22)

Sexo: es una característica netamente biológica que clasifica á los individuos en dos grupos (machos y hembras) portadores de espermatozoides u óvulos. Sin embargo, según Butler el sexo va más allá de designar únicamente las características biológicas y anatómicas de una persona al momento de nacer, constituye jun elemento discusión* que imprime significado a los cuerpos de mujeres y hombres. (23)

Transdisciplinariedad: es desarrollar interacciones dinámicas al interior dé los equipos de especialidades en los que cada especialidad dependa del estado dé las otras, pues todas se encuentran en una estructura que las conecta.(23)

Transgénero: persona que vive con un sexo/género que no es el que le fue asignado al nacer, pero que no ha pasado por cirugía de reasignación de sexo.(20)

16 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial

Transexual: las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al genero opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y que optan por una intervención médica -hormonal, quirúrgica o ambas para- adecuar su apariencia física-biológica a su realidad psíquica, espiritual y social. (20)

8. Desarrollo

El diagnóstico, asesoramiento y la terapia a las personas con DSD debe ser ofrecida por un equipo de salud transdisciplinario; teniendo un enfoque terapéutico no solamente centrado en el área médica sino también que considere los aspectos éticos, sociales, psicológicos, de derechos humanos, y género. (3,24)

8.1. Comités de Atención Integral a pacientes con DSD

Se establecerán tres comités en los establecimientos de salud con capacidad resolutiva como centros de referencia regional para el diagnóstico y tratamiento integral a las personas con DSD, siendo posible la contrarreferencia de los mismos cuando el equipo considere que sea el momento apropiado para el seguimiento de estos pacientes.

Cada comité estará Conformado por un conjunto de profesionales de la salud que se encuentren relacionados de acuerdo a sus competencias en un proceso dinámico para la toma de decisiones ante un problema o una situación clínica, de modo que se sintetizan los conceptos específicos de cada disciplina para crear nuevos modelos de abordajes ante un problema en común. Una de las principales características que tendrán los comités es que los profesionales de todas las disciplinas serán responsables conjuntamente de cada objetivo clínico. (3) De este modo, los profesionales que serán miembros de cada comité deberán tener el siguiente perfil y realizar las siguientes actividades (3,6):

- Neonatólogo o pediatra general: explicación inicial a los familiares y/o pacientes dependiendo de cada caso, manejo del paciente en estado crítico, solicitud de exámenes preliminares, activación del comité en el momento oportuno.

- Médico genetista: evaluación desde el punto de vista genético, supervisar y facilitar el análisis oportuno del cariotipo, análisis e interpretación de los resultados de estudios moleculares, diagnóstico prenatal y asesoramiento genético.

- Endocrinólogo Pediátrico: explicación más detallada de los desórdenes de acuerdo a la fisiopatología, apoyo en el manejo del paciente crítico de acuerdo al caso, interpretación de los resultados de pruebas endocrinológicas de primera línea y considerar la solicitud de las de segunda línea, iniciar y monitorear la terapia sustitutiva hormonal en caso de: ser necesaria. Se solicitará la intervención de un endocrinólogo de adultos de ser necesario.

- lmagenólogo: para la realización e interpretación de las ecografías u otros estudios de imágenes, evaluar la confiabilidad de los hallazgos eco gráficos especialmente cuando puedan influir en la asignación de sexo del paciente.

- Cirujano pediátrico o urólogo pediátrico: se encargará de desarrollar un plan para solicitar estudios imagenológicos más complejos además de la ecografía pélvica

Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 17

y explicar los resultados, así como una evaluación adicional más detallada de la anatomía. Eventualmente se requerirá la realización de procedimientos como laparoscopia, biopsia, cirugía reconstructiva y gonadectomía cuando sea el momento adecuado individualizando cada caso. Deberá explicar al paciente y/o familiares/cuidadores de los riesgos y beneficios de cada procedimiento. En este sentido, es necesario que el urólogo o cirujano tengan el conocimiento cabal de la embriogénesis del polo caudal para un manejo adecuado de las patologías persistentes en caso de condiciones congénitas desembocadas por desarrollo atípico, además de una amplia experiencia en la realización de las intervenciones que puedan requerir las personas con DSD.

- Personal de enfermería: con conocimiento en cuidados dé pacientes pediátricos en especial de neonatos, para brindar soporte general y cuidados postoperatorios de acuerdo a cada caso.

- Profesional de salud mental con conocimiento en sexología clínica, género y diversidades sexuales: proveer apoyo especializado a los padres antes o después del nacimiento dependiendo del momento en que se diagnostique el DSD, brindar apoyo al paciente y sus padres/cuidadores, desarrollar un plan individualizado para cada familia, y guiar al comité en lo que respecta a las condiciones y momentos adecuados para proporcionar las explicaciones a los niños, niñas, adolescentes y/o familiares.

- Personal de trabajo social con conocimientos en genero y diversidades sexuales: para identificar e intervenir en los factores sociales que inciden en las condiciones de salud y sus consecuencias sociales del paciente/ familia aportando al equipo de salud a través de la investigación, diagnóstico y tratamiento social sanitario, para una atención integral e integradora con calidad y calidez.

- Ginecólogo: disponibilidad en una etapa temprana para discutir los resultados futuros y temas relacionados con la función sexual, la función reproductiva y la cirugía en caso de ser necesaria, monitorear los resultados del tratamiento hormonal dependiendo del caso. Adicionalmente puede ser quien realice la evaluación inicial de adolescentes que consulten con DSD.

- Profesional de la salud con formación en bioética asistencial, género y derechos humanos: se solicitará la participación de un delegado de uno de los Comités de Ética Asistencial para la Salud (CEAS) aprobado por el MSP, a fin de analizar el caso y a su vez recibir el criterio del comité al que pertenece ante los conflictos éticos si existieren.

De manera complementaria, un abogado brindará el asesoramiento jurídico necesario para cada Comité de Atención Integral a Pacientes con DSD ciando las decisiones lo requieran. Mientras que, en aquellos casos en los que pacientes con DSD presenten otras comorbilidades se requerirá la asistencia de un especialista afín con la patología agregada.

Cada Comité de Atención Integral a Pacientes con DSD asumirá la tarea de reunirse las veces que sean necesarias para dilucidar cada caso individual, desde el momento en que uno de los integrantes lo active; ya sea por receptar un paciente neonatal; o, en cualquier etapa de la vida del paciente. En caso de requerirse, los comités regionales discutirán entre sí las situaciones de mayor complejidad que pudieran dificultar la respuesta oportuna del mismo.

18 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial

Luego del diagnóstico y manejo apropiado de cada paciente, el comité a cargo puede contrarreferir a éste al primer o segundo nivel de atención en salud de acuerdo a su domicilio, para contrato y seguimiento individualizado por parte de medicina general o familiar, pediatría, adolescentología, ginecología, trabajo social, psicología u otra especialidad que corresponda.

8.2. Diagnóstico Evaluación prenatal

En los controles prenatales de rutina se realizan ecografías de acuerdo a lo establecido en la Guía de Práctica Clínica de Control Prenatal, (25) que incluye la evaluación del estado de los genitales fetales. La evaluación de los genitales fetales podría tener los siguientes resultados: genitales fetales masculinos o femeninos sin alteraciones, genitales no observados o genitales ambiguos.

A comienzos del segundo trimestre, los genitales femeninos se pueden visualizar como tres líneas paralelas en la ubicación esperada entre las piernas fetales y hacia el final de la gestación se visualiza el clítoris directamente caudal en la línea media. En el varón, una pequeña estructura semicircular representando el saco escrotal es observada a comienzos del segundo trimestre, con el pene dirigido por delante y arriba en la línea media; desde finales del segundo trimestre en adelante, los testículos pueden ser vistos dentro del escroto. (26) Se debe sospechar de genitales ambiguos cuando la imagen típica antes mencionada de genitales masculinos o femeninos no se observa.

Cuando el estudio ecográfico no muestra alteraciones imagenológicas del desarrollo de los genitales fetales o cuando la gestante no presente antecedentes de DSD, se debe continuar con los controles prenatales habituales. Si existe sospecha de genitales ambiguos o con antecedentes de DSD identificados en cualquier nivel de atención, se debe referir a la gestante al Comité de Atención Integral a Pacientes con DSD correspondiente, para confirmar el diagnóstico a través de estudios complementarios, preparar el plan de parto y realizar el seguimiento pertinente.

En ciertos casos en los que existan antecedentes de enfermedades mendelianas, como causa de DSD es posible realizar diagnóstico prenatal en líquido amniótico, sangre fetal o inclusive ADN fetal en sangre materna en caso de disponer de la tecnología.

Evaluación posnatal

Detección al nacimiento

La definición de genitales atípicos o ambiguos, en un sentido amplio, es cualquier caso en el que los genitales externos no parecen completamente masculinos ni completamente femeninos. (27)

El examen físico detallado del recién nacido es fundamental para el tamizaje inicial de estos problemas. La apariencia de los genitales externos con poca frecuencia es diagnóstica de un trastorno concreto, por ello, no permite distinguir entre las diferentes formas de DSD. (28)

Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 19

El examen físico del recién nacido incluye dos tiempos:

- En el momento del parto, se trata de un examen rápido y completo, cuyo objetivo principal es valorar la adaptación a la vida extrauterina.(29)

- En un segundo tiempo se realizará la exploración física minuciosa y completa durante las primeras 4-6 horas.(30,31) Si se trata de un recién nacido con alto riesgo perinatal o con cualquier patología que requiera atención inmediata, se estabilizará al paciente para luego realizar el examen físico (32) Siempre debe ser realizado por parte de personal médico entrenado, detenidamente y en presencia de los padres.(29)

Examen físico de los genitales: se deben considerar los Siguientes aspectos al examinar los genitales de recién nacidos:

- Los órganos genitales externos pueden estar edematosos en el recién nacido a término.(29)

- Se debe examinar el ano para comprobar su permeabilidad correcta localización y tono.(29)

- Alrededor del 95% de los recién nacidos prematuros y al término presenta una micción durante las primeras 24 horas de vida.(30)

- El 99% de los recién nacidos a término y el 95% de los prematuros expulsa una cantidad variable de meconio durante las primeras 48 horas (30)

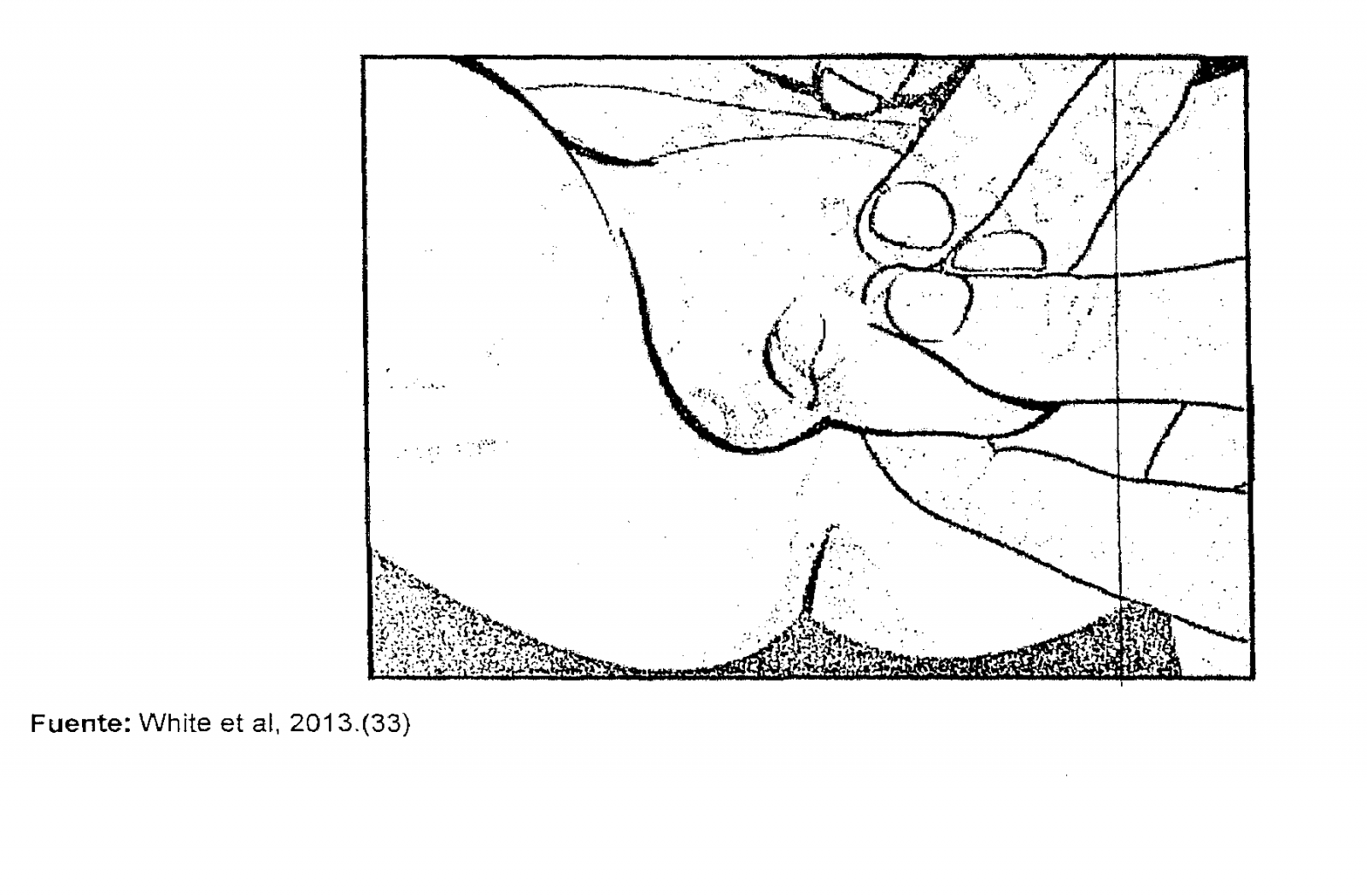

– Recién nacido de sexo mujer: cualquier alteración durante la realización del examen físico puede representar un DSD, dado que el espectro de presentación fenotípica es amplia. Para su detección es imprescindible valorar lo siguiente (33):

- Tamaño del clítoris que en la recién nacida a término oscila entre 2 y 8,5 mm de longitud, con una anchura de 2 a 6 mm.

- Fusión de pliegues labioescrotales, evidente si la distancia medida desde el ano hasta la horquilla posterior es mayor del 50% de la distancia medida desde el ano hasta el falo/clítoris.

- Rugosidad de pliegues labioescrotales.

- Seno urogenital persistente (periné con una sola abertura).

- Presencia de abertura vaginal.

- Posición de meato uretral.

- Existencia de masa palpable en pliegues labioescrotales, para lo que es necesaria una exploración cuidadosa barriendo desde el anillo interno a lo largo del canal inguinal (véase anexo 1).

– Recién nacido de sexo hombre: es imprescindible valorar los siguientes aspectos (30,31,33):

• En el pene:

- Tamaño: en el recién nacido a término suele medir 3,5 cm con una variabilidad de más o menos 0,4 cm. Cuando la medida del pene extendido es menor a 2,5 desviaciones estándar (DE) siendo considerado micropene un tamaño menor o igual a 2,4 cm.

- Posición de la uretra: debe ubicarse la uretra peneana en el extremo distal del glande; en caso de una posición anormal a lo largo del eje ventral del pene, dentro del escroto o en el periné, se denominé hipospadia.

• Gónadas: localización dentro del escroto, en el canal inguinal o no palpable los testículos descienden después de las 34 semanas de edad gestacional. El 4% de

20 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial

los recién nacidos a término tiene un testículo no descendido, lo cual debe revisarse a las 6 semanas de vida.

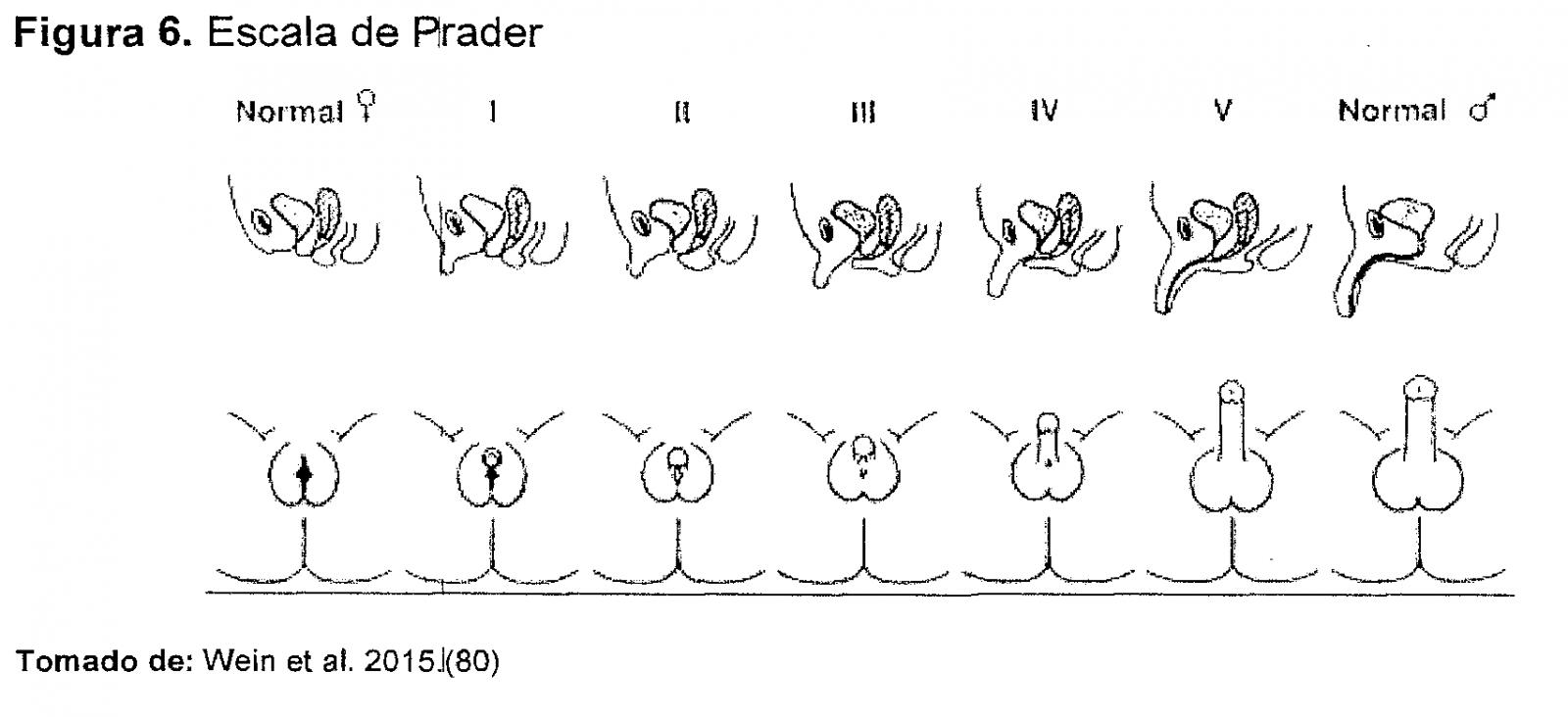

En caso de que el examinador consiga características atípicas o diferentes a las antes descritas debe considerar una ambigüedad genital, siendo necesario el uso de la escala de Prader. Esta escala permite determinar el grado de virilización de los genitales externos en una escala de 1 a 5, que refleja una virilización progresiva de los genitales externos y del seno urogenital (véase anexo 2).

Criterios de referencia para recién nacidos con sospecha de DSD

Se debe referir al establecimiento de salud especializado para el manejo integral de las personas con DSD de acuerdo a cada región geográfica cuando haya evidencia de (30,31,33):

- Recién nacido con genitales ambiguos o atípicos.

- Recién nacido con aspecto fenotípico femenino y gónada(s) palpables en pliegues labioescrotales/labios mayores.

- Hipospadias (peneanas, penoescrotales y perineales) sin gónadas palpables.

- Pacientes del Programa Nacional de Tamizaje Metabólico con sospecha de síndrome adrenogenital.

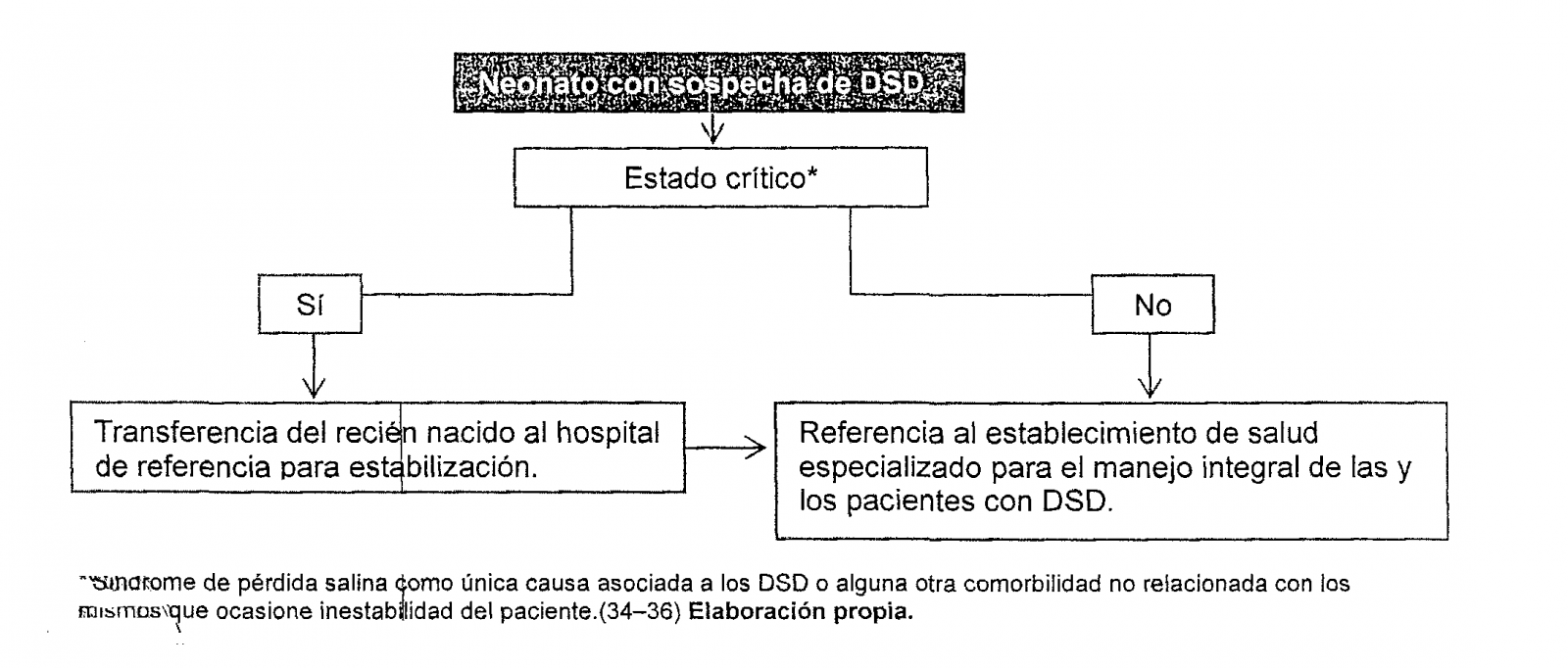

Ante la sospecha de recién nacido con DSD, se debe evaluar el estado general del paciente para determinar la posible asociación con un síndrome de pérdida salina o alguna otra comorbilidad que ocasione inestabilidad del paciente. Por lo tanto, en caso de estado crítico o inestable se debe transferir al hospital de referencia para su tratamiento inmediato y su posterior referencia al establecimiento de salud en donde funcione el comité de acuerdo al área geográfica. Si no existiere emergencia médica se debe referir inmediatamente al establecimiento de salud en donde esté constituido el comité (véase figura 1).

Al recibirse un recién nacido con aspecto fenotípico masculino y ausencia de ambas gónadas en bolsas escrotales, se debe referir a un establecimiento de segundo nivel de atención en salud para que sea evaluado y analizar la pertinencia de su referencia al comité.

Figura 1. Algoritmo de referencia de recién nacidos con sospecha de DSD en el primer nivel de atención en salud.

Diagnóstico de neonatos con sospecha DSD por parte del comité

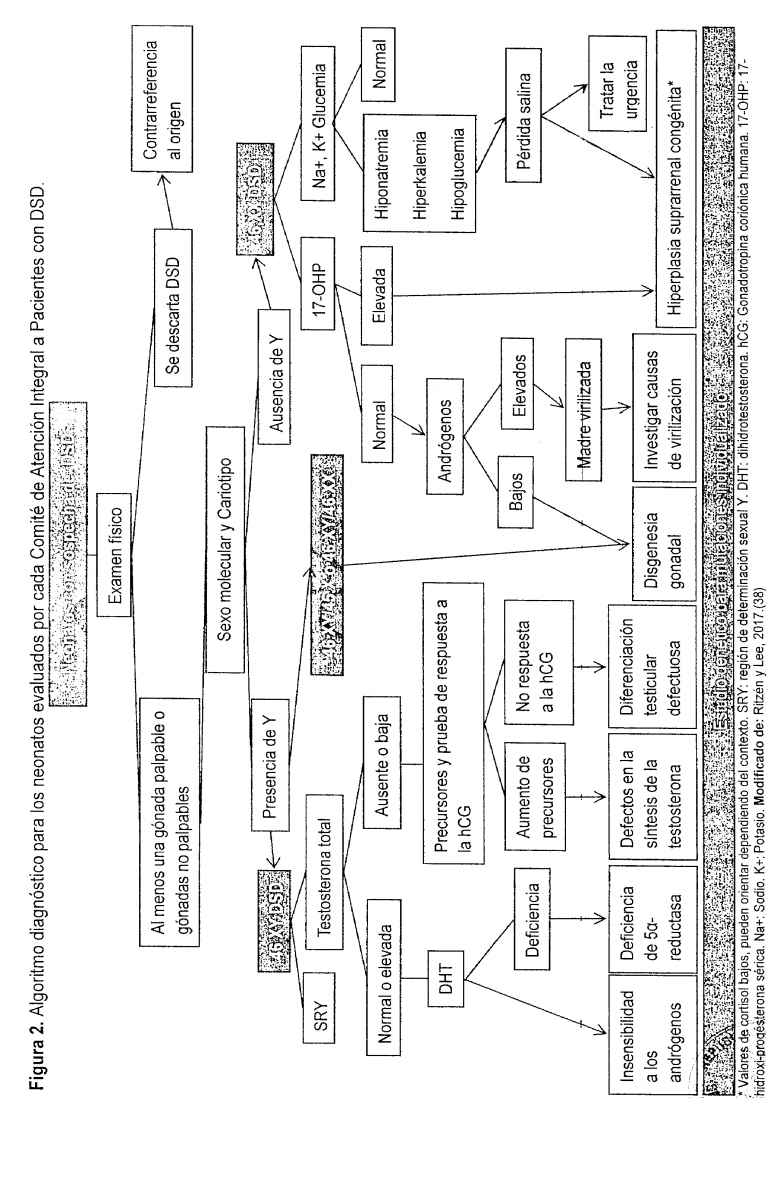

En primera instancia, el Comité de Atención Integral a Pacientas con DSD valorará al recién nacido con sospecha de éste aplicando el algoritmo contenido en la figura 2; en caso de persistir la sospecha con gónadas palpables o no palpables, se deben solicitar los siguientes exámenes fundamentales primarios simultáneamente, previo consentimiento informado del representante del neonato:

1.- Eco pélvico: determinará la existencia parcial o total de gónadas del aparato genital interno además de otras posibles malformaciones asociadas.

2.- Determinación molecular del sexo: análisis a través de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR, por sus siglas en inglés) de presencia o no de un segmento del cromosoma Y.

3.- Cariotipo convencional: para la determinación cromosómica (del sexo. En genitales ambiguos sindrómicos polimalformados se solicitará Array CGH.

En base a los resultados de estos exámenes se puede determinar la conducta a seguir en el recién nacido con DSD.

46,XYDSD(Q56.1):

- Determinación de la presencia o no de microdeleciones del cromosoma Y como factor etiológico del problema y determinación de mutaciones en la región de determinación sexual Y (SRY).

- Determinación de valores de testosterona: en caso de estar normal o elevada se debe realizar la medición de los niveles de dihidrotestosterona (DHT), si éstos son deficientes se considera el diagnóstico de deficiencia ele 5á¾³-reductasa, caso contrario se deben realizar estudios genéticos para confirmar una insensibilidad parcial a los andrógenos. Si los valores de testosterona total son bajos o están ausentes se debe realizar el estudio para análisis de precursores de testosterona y la prueba de respuesta a la gonadotropina coriónica humana (hCG); con aumento de precursores se concluye que la causa son defectos en la síntesis de la testosterona, y en caso de no haber respuesta a la hCG se confirma diferenciación testicular defectuosa.

46.XX DSD (Q56.2):

- Determinación de la 17-hidroxi-progesterona (17-OHP) sérica, si se encuentra elevada se confirma la etiología más frecuente que es la hiperplasia suprarrenal congénita también conocida como síndrome adreno-genital, adicionalmente se realizarán niveles de electrolitos séricos (sodio y potasio) y glucemia para tratar de manera urgente el síndrome de pérdida salina en caso de estar presente.

- Si los niveles de 17-OHP sérica son normales se solicitará determinación de andrógenos que de encontrarse altos, evidenciarán virilización materna y ameritara, otros estudios maternos. En contraposición, si los niveles de andrógenos son bajos se diagnostica disgenesia gonadal.

En éste grupo de pacientes, la forma más grave de presentación de la enfermedad así la pérdida salina que se caracteriza por hiponatremia, hipogluoemia, renina elevada y acidosis metabólica. (34,37)

22 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial

Cariotipos complejos por mosaico o quimera (Q99.1 y Q99.0):

Estos casos excepcionales y complejos serán manejados de manera integral en el Comité de Atención Integral para pacientes con DSD, individualizando cada caso y solicitando las pruebas que sean pertinentes y apropiadas en la categoría de disgenesia gonadal.

En cualquiera de estos tres grupos de pacientes, con criterio y aprobación del comité correspondiente se efectuarán pruebas de diagnóstico molecular, secuenciación de genes específicos, estudios de imágenes, laparoscopia u otros exámenes individualizando cada; caso.

Detección en la adolescencia

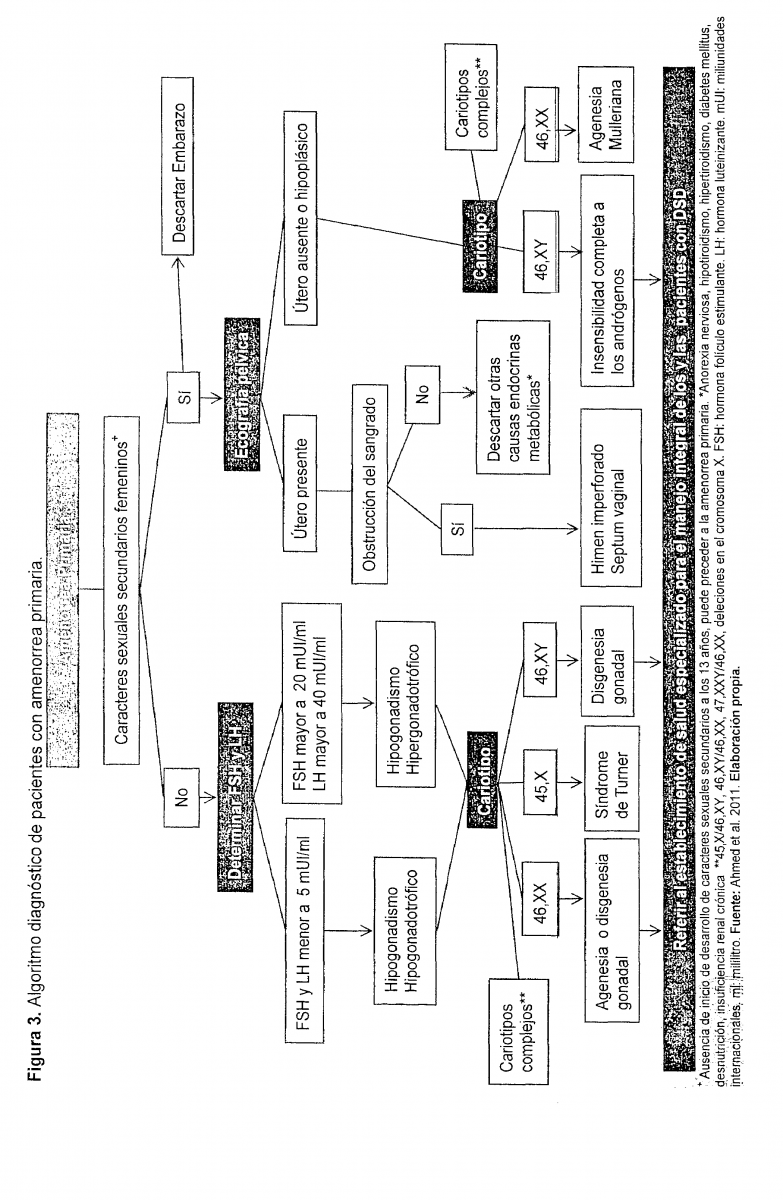

Existen situaciones durante el período neonatal e infantil en las cuales no surge sospecha de DSD, basados principalmente en una anatomía genital femenina aparentemente normal y que han sido asignados y criados como niñas; sin embargo, en la etapa de la adolescencia se pueden presentar con amenorrea primaria (véase la figura 3), virilización progresiva o desarrollo puberal incompleto.

De igual manera, casos que en el período neonatal fueron catalogados como varones portadores de hipospadias con una gónada palpable en canal inguinal o escroto, o gónadas no descendidas que no tuvieron una atención especializada y crecieron como varones pudiendo presentar sangrado genital y desarrollo de las glándulas mamarias en la etapa puberal.

Se debe realizar un examen físico completo que incluya la medición de la presión arterial, mediciones antropométricas como peso, talla, índice de masa corporal, perímetro abdominal; medición de la envergadura; valoración de los caracteres sexuales secundarios tales como la presencia o ausencia del desarrollo de las mamas, vello público y axilar, la simetría de las estructuras genitales externas y el tamaño o desarrollo del clítoris o pene; la palpación de los pliegues labio-escrotal y zona inguinal es importante para determinar la presencia de las gónadas.(3)

En las pacientes con tenotipo femenino que presentan un DSD en la adolescencia, el principal motivo de consulta es la amenorrea primaria, asociándose o no con ausencia de caracteres sexuales secundarios.

Para aquellos casos en los que la paciente presente caracteres sexuales secundarios y amenorrea primaria, el primer paso en cualquiera de los niveles de atención en salud es indicar una prueba de embarazo. Si se descarta un embarazo es necesario realizar una ecografía abdomino-pélvica, en donde, de estar presente el útero se debe determinar una obstrucción del sangrado debido a un septum vaginal transversal, himen imperforado o alguna otra causa. No obstante, si hay presencia de útero sin obstrucción de sangrado menstrual, se estudiarán otras causas endocrino-metabólicas (como anorexia nerviosa, hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes mellitus, desnutrición, insuficiencia renal crónica, entre otras. De útero ausente o hipoplásico se deberá realizar un cariotipo, que puede resultar en: a) 46, XY que orienta a una insensibilidad completa a los andrógenos, siendo necesaria la evaluación en el establecimiento de salud especializado para el manejo integral de las personas con DSD, b) 46,XX con el consecuente diagnóstico de agenesia mulleriana, y c) cariotipos complejos como 45,X/46,XY, 46,XY/46,XX, 47,XXY/46,XX, deleciones en el cromosoma X.

Por otro lado, si la paciente que consulta por amenorrea primaria no presenta caracteres sexuales Secundarios está indicado determinar los niveles de hormona folículo estimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH). Si estos valores son menores a 5 mUI/ mi se trata de un hipogonadismo hipogonadotrófico; mientras que, si la FSH es mayor a 20 mUI/ml y la LH es mayor a 40 mUI/ml, se trata de un hipogonadismo hipergonadotrófico, siendo necesaria la realización de un cariotipo en cualquiera de los casos. De este modo, los resultados del cariotipo pueden ser: a) 46.XX orientado a una agenesia o disgenesia gonadal, b) 46.XY el diagnóstico es disgenesia gonadal o síndrome de Swyer, o) 45,X con diagnóstico de síndrome de Turner, y d) cariotipos complejos como 45,X/46,XY, 46,XY/46,XX, 47,XXY/46,XX, deleciones en el cromosoma X; requiriendo la valoración de los dos primeros casos por parte del comité que corresponda.

Criterios de referencia para adolescentes con sospecha de DSD

Se debe referir al establecimiento de salud especializado para el manejo integral de los pacientes con DSD de acuerdo a cada región geográfica cuando haya evidencia de:

-. Pacientes criados y/o socializados como masculinos que presenten durante la pubertad o adolescencia sangrado genital y desarrollo de las glándulas mamarias.

-. Pacientes criados y/o socializados como femeninos que durante la pubertad o adolescencia presenten virilización progresiva o desarrollo puberal incompleto.

– Cariotipo 46, XY con sospecha de insensibilidad completa a los andrógenos o disgenesia gonadal.

-. Cariotipo 46, XX orientado a una agenesia o disgenesia gonadal.

8.3. Deberes de los profesionales de salud para proteger los derechos humanos de las personas con DSD

Organismos internacionales como la ONU a través de la Campaña Libres e Iguales, infunde en los estados mejores garantías para las personas con DSD. Así lo menciona: «Prohíban la discriminación sobre la base de las características sexuales o rasgos intersex, incluso en educación, salud, empleo, deportes y acceso a servicios públicos, además consulten a las personas y organizaciones intersex cuando se elaboren leyes y políticas que repercutan en sus derechos. «(39)

Además de los principios que rige el derecho a la salud y su protección establecidas en las recomendaciones internacionales de la Comisión interamericana de Derechos Humanos (2), el Código de la Niñez y la Adolescencia (40), la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud (41) y de las otras normativas y protocolos de atención de salud, el profesional de la salud debe:

– Luego de completar los estudios necesarios y tener un diagnóstico certero del desorden presente en el paciente y también explicar las implicaciones y riesgos para la salud, se debe asesorar al mismo, a la familia/cuidadores de los distintos procedimientos terapéuticos. Se deben tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión interamericana de Derechos Humanos,(2) en cuanto a realizar intervenciones quirúrgicas u otros tratamiento en etapas tempranas y en correspondencia pon el desarrollo psicosexual se realizará el plan terapéutico (véase anexo 3).

– Garantizar la transdisciplinariedad entre el análisis técnico y ético. Los enfoques de la medicina, la sociología, la psicología, el trabajo social, los derechos humanos y estudios de género son insumos que posibilitan tomar la decisión más acertada de acuerdo a la caracterización y necesidad de cada paciente.

– Maximizar el beneficio y minimizar el daño. Si hay más de una posibilidad para tratar los desórdenes del desarrollo sexual o si el resultado de un tratamiento es incierto, valorar las ventajas de todos los tratamientos posibles frente a todos los posibles riesgos y efectos. (42) Apoyarse en el Comité de Ética Asistencial para la Salud en caso de existir dilemas éticos, priorizando la subjetividad de la persona.

– La comunicación a los familiares/cuidadores acerca de la condición de la persona, debe ampliar la perspectiva biopsicosocial para entender que no todos los DSD ponen en riesgo le; vida del paciente.

Dar información adecuada y oportuna sobre los posibles beneficios y perjuicios de la, propuesta terapéutica y asegurarse de que el paciente comprenda toda la información que se le ofrece. Tomar en cuenta que el paciente y su familia se

Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 27

encuentran en situación de vulnerabilidad; por lo tanto, pueden responder apresuradamente sin dimensionar lo que afecta de manera directa a su vida.

– Tratar al paciente de acuerdo a las distinciones relevantes. El niño, niña o adolescente con desórdenes del desarrollo sexual, debe ser protegido por el profesional de salud; por lo cual se requiere que los mismos brinden información, oportuna y científica y que acompañen durante los procesos de atención a fin de que los pacientes puedan desarrollar capacidades para decidir sobre su futuro. (42)

– Asegurar el ejercicio autónomo de la persona a escoger sobre decisiones trascendentes (incluir la identidad sexual fuera del binario hombre-mujer), sobre su propio cuerpo que tendrán consecuencias que lo acompañarán toda su vida. Tener presente que solo cuando la persona no pueda decidir por sí misma y cuando esté en riesgo inminente de su salud, el representante tendrá que hacerlo en correspondencia con el principio de autodeterminación o capacidad progresiva de niños, niñas o adolescentes para tomar decisiones como lo señala el artículo 13 del Código de la Niñez y Adolescencia.(12,42,43)

– Tomar en cuenta las inquietudes, temores y requerimientos de la familia en todo el proceso asistencial de la persona. No olvide, que es la familia quien acompaña la vida del niño, niña o adolescente con desórdenes del desarrollo sexual. Mantener una comunicación empática y efectiva con el paciente y la familia/cuidadores ante la expresión de ansiedad, angustia, dudas, dolor y/o vivencia de otros malestares relativos a la situación que atraviesan. La comprensión, la consejería y el acompañamiento pueden contribuir a que las decisiones a las que se lleguen, sean las más adecuadas.

– Proporcionar atención médica y de salud mental aun cuando la persona no cumpla con el plan terapéutico previamente consensuado. (44)

– Solicitar oportunamente los medicamentos y dispositivos médicos requeridos para el diagnóstico y su tratamiento, a fin de que la provisión se realice sin interrupciones en todo el ciclo vital. En caso de que dichos medicamentos no consten en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, para los establecimientos que conforman la Red Pública Integral de Salud, el establecimiento de salud deberá solicitar la autorización de adquisición de acuerdo a la normativa legal vigente. (45)

– Proteger a personas con DSD contra la estigmatización o la discriminación, manejando de manera adecuada la información en lo que respecta a la confidencialidad y psicoeducación, incluyendo en el plan terapéutico los contextos socio-culturales.

– Garantizar el derecho a la confidencialidad en todo el proceso de atención que se brinde al paciente. (46)

– Tener presente siempre que la persona tiene dignidad no por ser hombre o por ser mujer, sino por el simple hecho de ser humano.

– Dar seguimiento a estos casos desde su captación hasta la adultez, incorporando estrategias de retroalimentación al nivel central para que se mejoren los procesos de atención integral a estas personas, aplicando los procesos de referencia y contrarreferencia aplicados en el SNS.

8.4. Manejo integral a pacientes con DSD

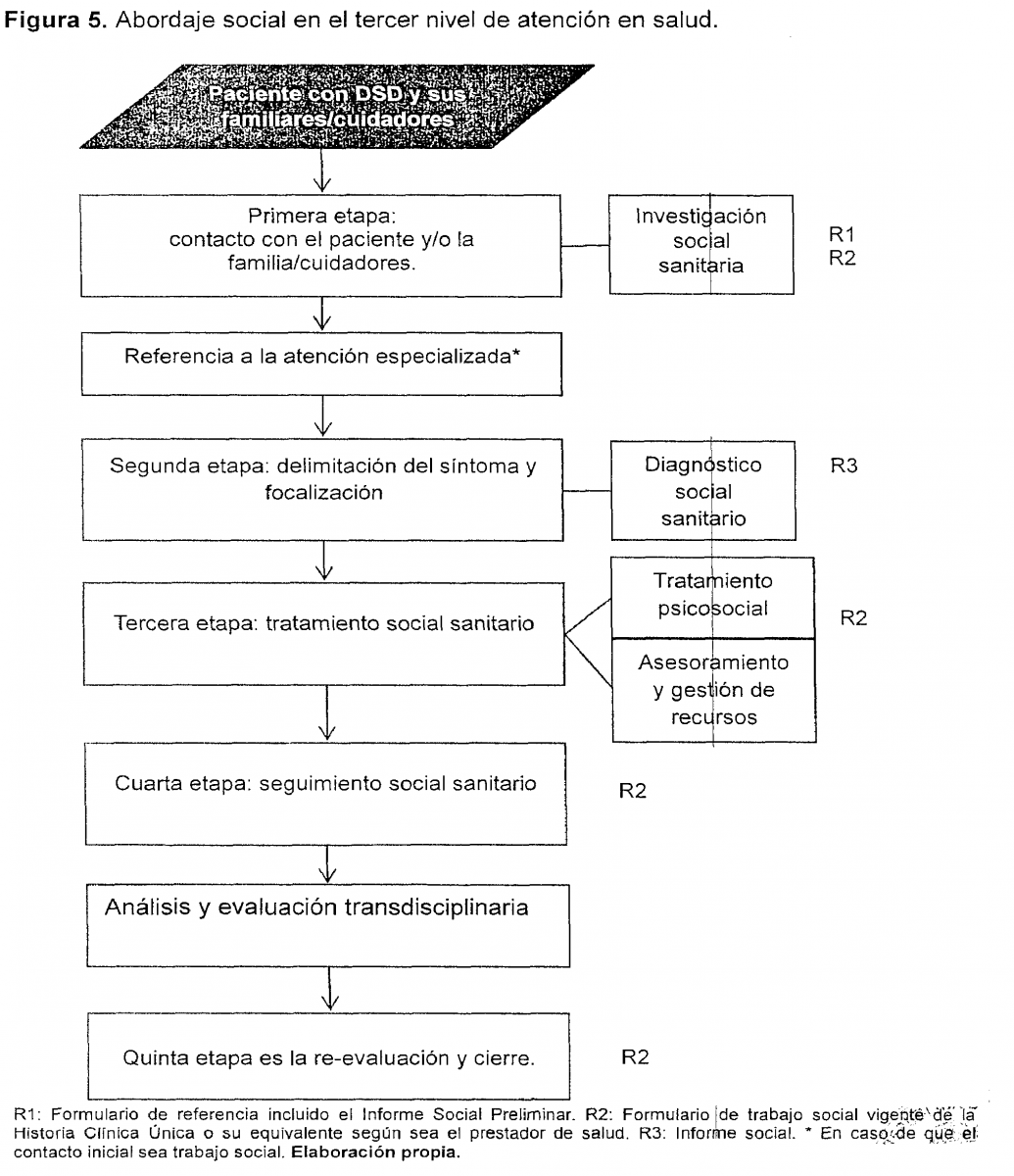

Como se mencionó previamente, el manejo de los pacientes con desórdenes del desarrollo sexual debe realizarse desde una perspectiva transdisciplinaria pudiendo aumentar múltiples abordajes a lo largo de la vida de los pacientas.

En el período prenatal, cuando exista la sospecha de DSD las intervenciones del comité incluyen el asesoramiento genético, el acompañamiento de salud mental y el abordaje social presentados a continuación.

28 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial

8.4.1. Asesoría genética

El asesoramiento genético se define como un proceso educativo con el que se pretende ayudar a los afectados y/o los individuos de riesgo para que comprendan la naturaleza de un trastorno genético, su transmisión, las opciones existentes para el tratamiento y la planificación familiar. (47)

Este proceso debe ser llevado a cabo por un profesional en la materia, siguiendo lineamientos éticos bien definidos (48); considerando la etiología para determinar el riesgo de recurrencia y la posibilidad de prevención primaria a través de la asesoría genética. (47)

8.4.2. Atención en salud mental

La valoración e intervención de salud mental de personas con DSD debe ser efectuada por un profesional de salud con conocimiento sobre el manejo de este tema (desarrollo psicosexual, enfoque de género y derechos humanos), de acuerdo a la capacidad resolutiva del establecimiento de salud.(49) La toma de decisiones relacionadas con el DSD se dan dentro de un proceso que tiene varios momentos y niveles, por tanto esta debe ser progresiva, conjunta e informada entre paciente, familia/cuidadores y profesionales, según el nivel de atención en salud que se encuentre. (50)

El acompañamiento de los profesionales de salud mental se caracteriza por (6):

– Proporcionar apoyo especializado de salud mental, ante la posibilidad de un evento reactivo en crisis a familiares/cuidadores antes y después del nacimiento, en caso de diagnóstico prenatal.

– Proporcionar apoyo psicológico al paciente durante su crecimiento y desarrollo.

– Desarrollar un plan psicoterapéutico individualizado para cada familia.

– Guiar al equipo transdisciplinario en la entrega de información al paciente y la familia/cuidadores.

Estas acciones realizadas por el profesional de salud mental permitirán que se pueda examinar y atender las reacciones emocionales del paciente y su familia/cuidadores, explorar las preocupaciones presentes y futuras, ajustar para el periodo de incertidumbre durante el proceso de diagnóstico, y finalmente, facilitar su inclusión en la toma de decisiones informadas acerca de aspectos relacionados con el tratamiento.(51) Así mismo, en casos de demandas de atención psicológica en cualquier momento de la vida, las veces que sean necesarias.(6)

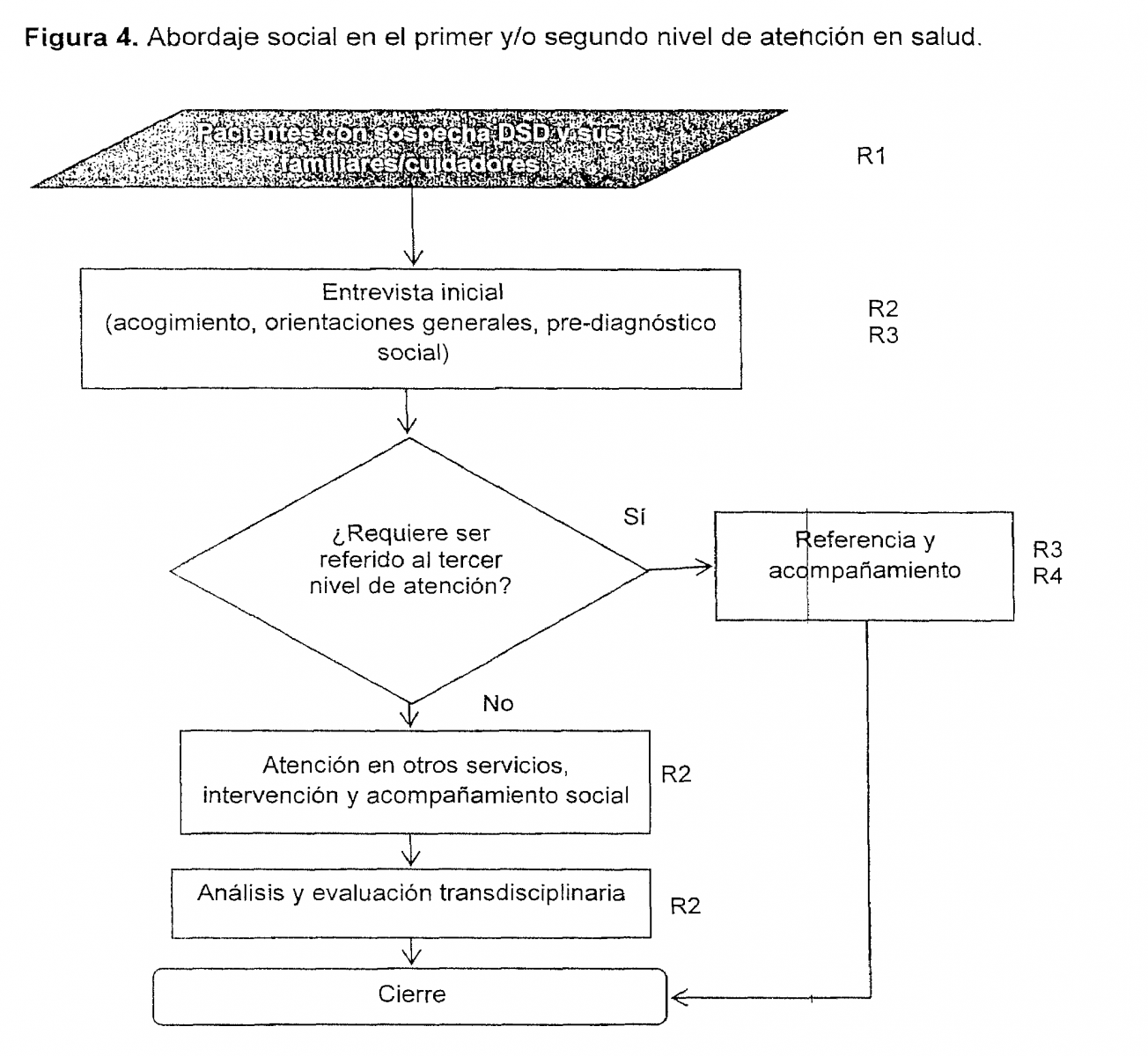

La atención en salud mental se ofrece diferenciadamente en los tres niveles de atención en salud. En el primer y segundo nivel las personas brindan los primeros auxilios psicológicos y para ello no necesitan ser profesionales en el campo de la salud mental pero sí deben tener conocimientos en género y con el tema de personas con DSD; no obstante requieren tener un entrenamiento básico para realizar las intervenciones (véase anexo 4 y 5).

En el primero y segundo nivel el profesional de salud se enfocará en la contención y acogida del paciente, familia/cuidadores, disminuir su ansiedad (reducir el riesgo de las reacciones que pueden agravar la situación) y ejecutar acciones concretas que lleven a la derivación del paciente al tercer nivel. En el tercer nivel, el abordaje es terapéutico e incluye la aplicación de varias técnicas como son la psicoeducación, apoyo, psicológico, psicoterapia individual y familiar, facilitación terapéutica y

Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 29

psicometría. Estas intervenciones se realizarán con el enfoque de atención integral transdisciplinario del paciente; con el fin de fortalecer, sostener y guiar el proceso a través del cual se dé soporte a los pacientes, familiares/cuidadores.

Primer nivel y segundo nivel de atención en salud

Una vez que el usuario con sospecha de DSD llega a la consulta médica, se debe tomar en cuenta que las familias del infante o adolescente se encuentran sometidos a situaciones de gran tensión, y por tanto, tienen dificultades para entender el diagnóstico. Debido a ello es indispensable que el profesional de salud esté capacitado para intervenir en crisis. (52)

No olvidar que la familia/cuidadores del paciente con sospecha de DSD y los profesionales de salud aún no tienen suficientes elementos como para tomar decisiones terapéuticas. En este momento se debe procurar no abrumar a los familiares/cuidadores, así como valorar cuidadosamente las reacciones de las personas afectadas.

Para contener los sentimientos específicos del paciente con DSD y familia/cuidadores, lo aconsejable es permitirles que hablen de sus miedos, culpas, desconocimientos y temores sobre el DSD, sin que sientan vergüenza y permitiendo que lloren y/o se desahoguen. (53)

Si la persona expresa sus sentimientos de dolor o frustración con un comportamiento agresivo, acompáñela calmadamente, sin tratar de detenerla inmediatamente, a menos que la seguridad de ella misma o de usted corra peligro. (52)

Se deben identificar e incentivar las capacidades de afrontamiento de la familia y/o del paciente, eso le permitirá identificar personas que pueden convertirse en su apoyo emocional; recordando que en situaciones de emergencia todas las personas tienen mecanismos psicológicos que dan prueba de resistencia y residencia. (52)

El profesional de la salud debe convertirse en el facilitador del proceso, interviniendo de manera clara, inmediata y orientadora. Es importante identificar el problema y centrarse en la solución al mismo, orientado a ejecutar una acción concreta, evitando de esta manera la paralización, inmovilización o la retirada (salida del paciente de la red de atención integral de salud). También es necesario brindar la información básica sobre los DSD, como: el proceso evolutivo sexual (véase anexo 6), las principales nociones sobre género y sexualidad (aclarando que todas las personas tienen un componente masculino y femenino y que no necesariamente es el físico). (54) Aclarando que también el aspecto físico puede variar, no es tan fijo ni binario.

Se deben presentar las alternativas de atención aclarando cuál será la ruta para llegar al diagnóstico en el tercer nivel de atención en salud y recordar que el paciente requiere un abordaje adecuado de especialistas.

Las metas son:

- Lograr que el paciente y su familia sientan alivio al sufrimiento emocional, generando actitudes reflexivas y organizadas.

- Reducir el riesgo de tomar decisiones apresuradas y que no corresponden al momento terapéutico.

- Proteger y preservar la privacidad del paciente.

- Realizar las acciones y guía que les lleven al tercer nivel de atención. Trazar para ellos la ruta a seguir y facilitar los mecanismos para llegar al tercer nivel.

30 – Lunes 30 de julio de 2018 Edición Especial Nº 505 – Registro Oficial

El profesional debe reconocer que parte de su experiencia, cultura y/o prejuicios personales podrían interferir al momento de hablar del desarrollo sexual del paciente. Si se observa que el caso moviliza aspectos personales se recomienda solicitar que otro miembro del equipo apoye para asegurar el control de la crisis. (55)

Toda la información recabada sobre el paciente, debe ser enviada bajo los preceptos del Acuerdo Ministerial sobre el Manejo de Información Confidencial en el Sistema Nacional de Salud. (46)

Tercer nivel de atención en salud

La entrada a este nivel supone que llegará a la meta del diagnóstico sobre DSD. En esta etapa podrían agudizarse los procesos de ansiedad, desesperación, angustia, negación sobre el DSD de familiares/cuidadores.

Una vez estudiada la información recibida por el primer y/o segundo nivel, se recomienda atender al paciente y familiares/cuidadores, escuchando con atención, preguntando con sutileza y conservando una actitud empática de pro escucha de tal forma que fluya la comunicación (dejando que el paciente, familiares/cuidadores hablen libremente).(55) En este punto se deben registrar las experiencias previas al interior de la familia relacionadas con el tema e identificando las personas que puedan convertirse en el apoyo emocional. Es un buen momento para reconocer los esfuerzos que la familia está haciendo en la búsqueda de soluciones.

Las metas son:

- Preparar a la familia para que conozca y entienda el diagnóstico específico del paciente así como los diversos tratamientos que pueden ser propuestos por el comité, garantizando la participación activa del paciente en la toma de decisiones.(539 Evaluar posibles crisis de la familia ya sea conyugal, fraternal o social debido al DSD del paciente. En caso de presentarse alguna urgencia psiquiátrica se manejará de acuerdo a cada caso, considerando que pueden requerir psicoterapia.

- Dar a conocer la situación del paciente a la familia/cuidadores. Este proceso implica una serie de pasos:

- Facilitar un encuentro de todos los profesionales del comité con la familia y junto a ellos ampliar la información científica, actualizada y adecuada sobre la condición del DSD.(56)

- Señalar la perspectiva realista del proceso probable y las necesidades específicas del paciente. (57) El uso de recursos audiovisuales y de psicoeducación previamente utilizados facilitará una mejor comprensión de la familia/cuidadores antes de la reunión en que los profesionales informen sobre la situación.

- Sugerir que ante cualquier interrogante se deben dirigir a los miembros del comité.(57)

- Usar estrategias psicoterapéuticas para evitar que el paciente salga del proceso de atención de la Red Pública Integral de Salud y/o Red Privada Complementaria.

3. Reforzar el vínculo que se estableció con la familia a fin de garantizar el seguimiento de este proceso en todos los ciclos vida, a través de la referencia y contrarreferencia.

Se debe elaborar un plan psicoterapéutico en el que se tomen en cuenta las demandas de atención psicológica a lo largo del desarrollo del paciente y se señalen los apoyos que recibirán el paciente y/o los familiares/cuidadores por parte del Comité

Registro Oficial – Edición Especial Nº 505 Lunes 30 de julio de 2018 – 31